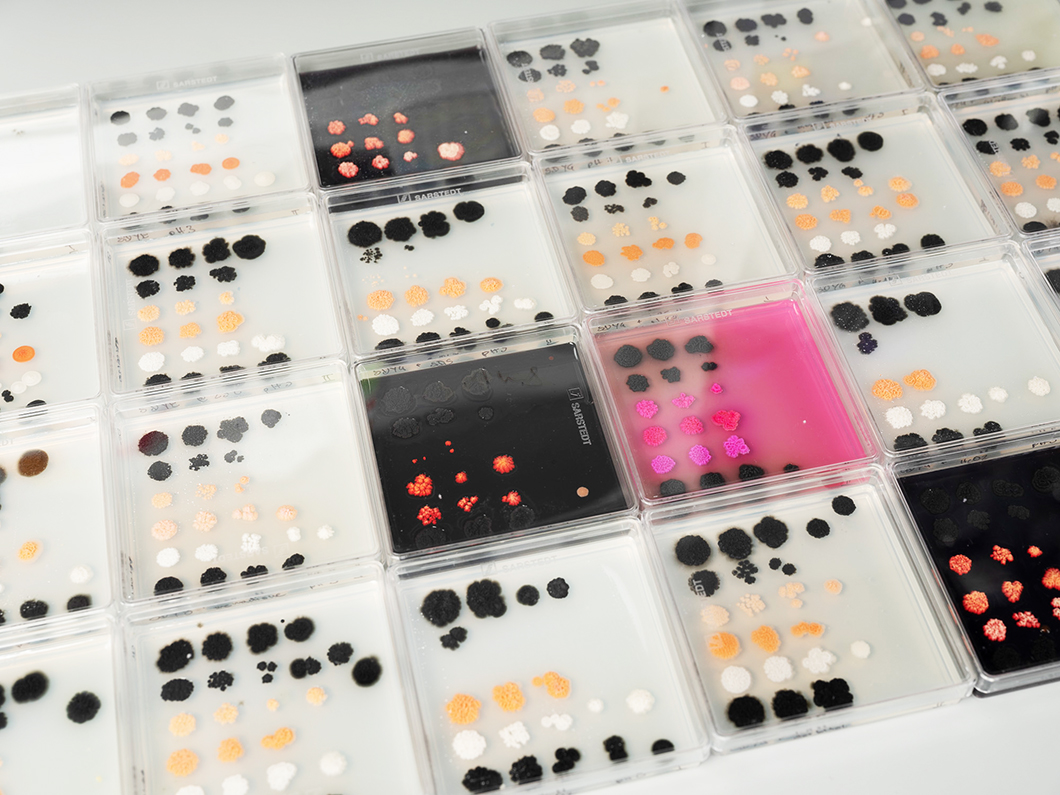

Bearbeitet mit einer Genschere entwickeln schwarze Pilze pinke, orange oder weiße Mutanten

Quelle: Michael Danner

Schwarze Pilze schädigen wertvolle Baudenkmäler, besiedeln Photovoltaikanlagen und können Infektionen auslösen. Biozide erweisen sich nicht selten als wirkungslos. Ein BAM-Team erforscht die Genetik der Mikroben, um neue Gegenstrategien zu entwickeln.

Sie sind bewundernswerte Überlebenskünstler: Schwarze Pilze gedeihen auf nackten Oberflächen aus Glas, Marmor und Beton. Sie überdauern in der Sahara und im Sediment der Antarktis. Selbst auf den radioaktiv verseuchten Wänden des Unglücksreaktors von Tschernobyl sind sie zu finden.

Doch die Mikroorganismen haben auch eine sehr schädliche Seite: Sie zersetzen und verfärben die Oberflächen, auf denen sie anhaften. Sie dringen in den Stein kostbarer und kunsthistorisch bedeutsamer Bauwerke ein und bringen ihn von innen zum Bersten. Neuerdings besiedeln sie auch Photovoltaikanlagen und reduzieren deren Lichtausbeute. Und manche Arten können Tiere und Menschen infizieren.

Mikroorganismen können Solaranlagen besiedeln und deren Lichtausbeute beeinträchtigen

Quelle: BAM

Künstliche Wüsten als ideale Habitate

Schwarze Pilze gelten in der Sprache der Biologie als 'extremotolerant': Sie halten längere Zeit fast ganz ohne Nährstoffe und Wasser durch, selbst in Lebensräumen mit hoher Sonneneinstrahlung. "Ihre Strategie besteht in Zeiten der Knappheit darin, das Leben 'herunterzudimmen'", erklärt Julia Schumacher, Molekularbiologin der BAM. "Wenn es die Umweltbedingungen dann erlauben, werden sie wieder aktiv und beginnen mit der Zellteilung."

Durch den Klimawandel, die Versiegelung von Landschaften und das Wachstum der Städte erschafft der Mensch immer mehr künstliche Wüsten: Umgebungen, in denen es an Wasser und Schutz vor Sonnenlicht mangelt – ideale Habitate für die widerstandsfähigen Pilze, die lange ohne Feuchtigkeit auskommen und weniger tolerante Mikroorganismen verdrängen. Sie besitzen besonders dicke, mit Melanin verstärkte Zellwände und sind außen von einer Schutzschicht aus Zuckermolekülen umgeben. Das charakteristische schwarze Pigment Melanin absorbiert das UV-Licht, wandelt es in Wärme um und verhindert so, dass die für alle Organismen gefährliche Strahlung in den Zellkern eindringen und dort tödliche Mutationen bewirken kann.

Das Risiko, Supermikroben heranzuzüchten

Auf Oberflächen aus Stein oder Glas gehen die Mikroorganismen häufig Lebensgemeinschaften mit Algen oder Cyanobakterien ein, mit denen sie einen schlierigen Biofilm bilden. Durch ihren Melaninpanzer und ihre äußere Schleimschicht schützen sie nicht nur sich, sondern auch ihre Partner vor UV-Licht und Austrocknung.

Bislang gibt es kaum ein wirksames Mittel gegen die schwarzen Pilze. Es ist heute noch unumgänglich, sie mit Bioziden und Fungiziden zu bekämpfen.

Jedoch kann der übermäßige Einsatz dieser Chemikalien dazu führen, dass sich Resistenzen gegen bestimmte Stoffklassen ausbilden: "Pilze wie auch andere Mikroorganismen reagieren sehr schnell auf Einflüsse von außen und passen sich an", sagt Julia Schumacher. "Es ist daher wichtig, die Wirksamkeit der wenigen vorhandenen Fungizide durch ihre sorgfältige Verwendung möglichst lange zu erhalten, um immungeschwächte Menschen bei Infektionen durch die Pilze schützen zu können. Auch gilt es zu vermeiden, dass wir unwillentlich Supermikroben heranzüchten – schwarze Pilze, die gegen alles resistent sind."

Julia Schumacher faszinieren die Überlebenstechniken von schwarzen Pilzen. Und sie sucht nach Lösungen, um das schädliche Potenzial der Mikroben einzugrenzen.

Quelle: Michael Danner

Die BAM-Wissenschaftlerin und ihr Team setzen auf einen modifizierten Ansatz: Sie wollen die Genetik und damit die Biologie der Schädlinge erforschen und so ihre Schwachstellen finden. Lange Zeit galt es als so gut wie ausgeschlossen, genetische Untersuchungen an schwarzen Pilzen durchzuführen: Zu mächtig sind die schützenden Zellwände, zu langsam ist das Wachstum für ertragreiche Beobachtungen.

Pinkfarbene Mutanten und fluoreszierende Proteine

Dem BAM-Team ist es als ersten Forscher*innen weltweit gelungen, Zugang zum Zellkern zu finden; dabei dient ihnen Knufia petricola, ein typischer schwarzer Pilz, der im Mittelmeerraum antiken Marmor besiedelt und schädigt, als Modellorganismus.

Mit einer Genschere können sie inzwischen schnell und effizient einzelne DNA-Abschnitte im Genom des Pilzes entfernen oder verändern, so etwa die Sequenz, die für die Synthese des Melanins verantwortlich ist. "Die manipulierten Stämme zeigten sich im Labor orangerot bis pinkfarben, weil sie nur noch Karotinoide bilden können. Als wir auch ein wichtiges Gen für die Synthese dieser Pigmente ausschalteten, entstanden weiße Varianten", so Schumacher. "Nun können wir gezielt testen, ob die Mutanten empfindlicher gegen Biozide oder UV-Strahlung sind als die unveränderten Exemplare. Falls ja, könnte man etwa die Wirksamkeit von Bioziden durch die gleichzeitige Gabe von Inhibitoren der Melaninsynthese erhöhen, um Materialien besser gegen schwarze Pilze zu schützen. Der Ansatz selbst ist nicht neu, doch bisher fehlte es an Möglichkeiten, die genauen Zusammenhänge im Labor zu untersuchen."

Das Team hat Gene für rot und grün fluoreszierende Proteine in den Zellkern von Knufia petricola eingeschleust. Unter dem Mikroskop beginnen die Eiweißmoleküle zu leuchten. Quelle: Michael Danner

Auch ist es den BAM-Wissenschaftler*innen gelungen, Gene für rot oder grün fluoreszierende Proteine in den Zellkern von Knufia petricola einzuschleusen. Unter einem speziellen Mikroskop beginnen die gebildeten Eiweißmoleküle zu leuchten. "So können wir in Echtzeit beobachten, wann und wie sich die Zellen teilen, wie sie auf äußerliche Stressfaktoren, etwa Temperaturänderungen, UV-Licht oder Biozide, reagieren", erklärt Schumacher.

Zugleich ist die Forschungsgruppe der BAM an einem internationalen Verbundprojekt beteiligt, das die Genome von 90 schwarzen Pilzen entschlüsseln und in eine gemeinsame Datenbank einspeisen will. "Wir sind besonders interessiert an bislang unbekannten Genen für Schutzfunktionen und die Synthese neuer Stoffwechselprodukte", so Schumacher. Auch diese Kooperation zielt darauf, die 'extremotoleranten' schwarzen Pilze besser zu verstehen und daraus eines Tages effektive Gegenstrategien zu entwickeln. Und um so den Gefahren, welche die Mikroorganismen für kunsthistorisch bedeutsame Bauwerke, für die menschliche Gesundheit und die Gewinnung von Solarstrom darstellen, wirksamer begegnen zu können.