Windenergieanlage auf hoher See

Quelle: Miguel Navarro/DigitalVision/Getty Images

Offshore-Windkrafträder produzieren besonders zuverlässig Energie. Jedoch können die Kabel, die den Strom an Land leiten, beschädigt werden. Einem BAM-Team ist jetzt ein Durchbruch bei ihrer Überwachung mit Sensoren gelungen.

Über 1300 Windkrafträder stehen heute bereits in Nord- und Ostsee, denn dort weht der Wind besonders konstant. Armdicke Unterseekabel aus Kupfer leiten die erzeugte Energie zur Küste und speisen sie in das Stromnetz ein. Die Kabel sind zugleich eine der verwundbarsten Stellen des Systems: Jeder Ausfall der Energieübertragung verursacht für die Netzbetreiber Kosten in Millionenhöhe. Auch ein Einsatz der Spezialschiffe, die die Kabel bergen und ersetzen können, ist teuer. Daher hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung schon im August 2015 ein Projekt gestartet, das auf einen sicheren Netzbetrieb und die lückenlose Überwachung der Unterseekabel zielt. Mehr noch: Sensoren sollten möglichst vor Gefahren warnen, bevor überhaupt Schäden entstehen.

Haardünne Sensoren

Die Herausforderung war wie geschaffen für Katerina Krebber und ihr Team. Die Physikerin, die seit 2004 an der BAM arbeitet, ist international eine der führenden Expertinnen für ein spezielles sensorisches Messverfahren – allerdings forscht sie dazu an Kabeln, die kaum dicker sind als ein menschliches Haar: Glasfasern.

Katerina Krebber macht sich dabei einen Effekt zunutze, den der französische Physiker Léon Brillouin schon 1922 vorhergesagt hatte: Trifft Licht auf Schallwellen, so wird nur ein Teil der optischen Energie durchgelassen; der Rest wird wie von einer sich auftürmenden Wand zurückgeworfen. Und eben diese Rückstreuung lässt sich verwenden, um ein Glasfaserkabel in seiner kompletten Länge in einen Sensor zu verwandeln. Das Vorgehen sieht folgendermaßen aus: Ein Laserstrahl wird durch die lichtdurchlässige Faser geschickt. Wird das Kabel an einer bestimmten Stelle von außen gedehnt oder wirkt Wärme auf es ein, so verändert das zunächst die Schallwellen, die in solch einer Glasfaser immer vorhanden sind. Sie fließen langsamer oder schneller und beeinflussen dadurch auch das rückgestreute Licht – vor allem dessen Frequenz.

An einem angeschlossenen Messgerät lässt sich diese Veränderung deutlich ablesen. Fast bemerkenswerter noch: Aus der Zeit, die das Licht für Hin- und Rückweg benötigt, lässt sich auch exakt errechnen, wo die Dehnung oder Temperaturveränderung auf die Faser einwirkte. „Das ist ein einmaliger Vorteil der faseroptischen Sensorik, dass man zum einen die gesamte Faser als Sensor nutzen und zugleich den Ort des Geschehens bestimmen kann“, betont Krebber.

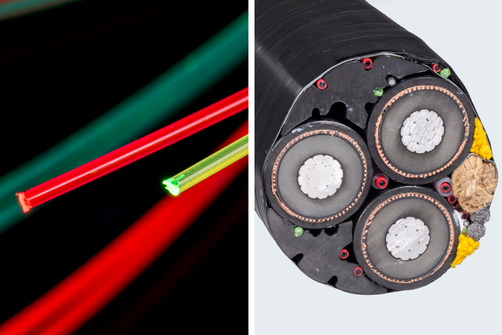

Was Glasfasern mit Unterseekabeln am Meeresgrund zu tun haben? Heutzutage werden die haardünnen Lichtwellenleiter fast immer mitverlegt, wenn Versorgungsrohre unter Straßen gezogen oder neue Schienenstrecken gebaut werden. Glasfaserkabel sind das Nervensystem des Informationszeitalters – durch sie fließen die Datenströme des Internets. Und auch die Betreiber der Windparks haben sie, geschützt durch eine Ummantelung, längst in ihre Unterseekabel eingesetzt.

Glasfasern werden oft in den Stromkabeln mitverlegt und können für die sensorische Überwachung von Unterseekabeln genutzt werden. Mit ihnen lassen sich Dehnungen und Temperaturveränderungen exakt verorten.

Quelle: BAM

Allerdings war das Messverfahren, das sich bei der Ortsbestimmung auf die „Brillouin-Frequenzbereichsanalyse“ stützt, bisher in seiner Reichweite limitiert. Dabei gilt es als besonders präzise und kostengünstig, um größere Bauwerke und technische Anlagen zu überwachen. Doch weltweit vermochten die Forscherteams eine Schwelle von rund 20 Kilometern nicht zu überschreiten. „Laserlicht, das durch eine Glasfaser läuft, wird durch Wechselwirkungen mit dem Material kontinuierlich schwächer – und irgendwann ist einfach nichts mehr da, das zurückgestreut werden könnte“, erklärt Katerina Krebber. Deutschlands Offshore-Anlagen stehen jedoch besonders weit vor der Küste, bis zu 100 Kilometer und mehr.

Die Schwelle von 20 Kilometern überschreiten: eine komplizierte Wechselwirkung

2019 ist Krebber und ihrem Mitarbeiter Thomas Kappa ein Durchbruch gelungen: Sie haben die Reichweite der Brillouin-Frequenzbereichsanalyse im Labor erst auf gut 60, dann sogar auf 100 Kilometer gesteigert. Dabei war ihre Glasfaser auf eine Rolle aufgespult.

Wie war dieser Quantensprung möglich? „Zunächst einmal haben wir die Schallwellen verstärkt, die durch die Glasfaser laufen. Das macht zugleich den Rückstreuungseffekt prägnanter“, erläutert Katerina Krebber. „Dann haben wir auch in das andere Ende der Faser einen Laserstrahl geschickt, um das zurückgestreute Licht gleichsam zu unterstützten. Und schließlich haben wir ein Fasermaterial verwendet, in dem die Lichtwellen nicht so schnell verebben.“ So, wie sie es erklärt, klingt eigentlich alles ganz einfach. „In Wahrheit handelt es sich um eine extrem komplizierte Wechselwirkung mehrerer Faktoren“, ergänzt die BAM-Forscherin.

Mit dieser Entwicklung ist ihr Team der Konkurrenz weit voraus; nun wollen sie auch die Reichweiten verwandter optischer Messverfahren steigern, mit denen sich Vibrationen und eindringende Feuchte an Unterseekabeln aufspüren lassen. Die Technik mit dem Brillouin-Effekt sei jedoch sofort einsatzbereit, sagt Krebber. „Die Voraussetzungen dafür liegen ja schon am Meeresgrund.“