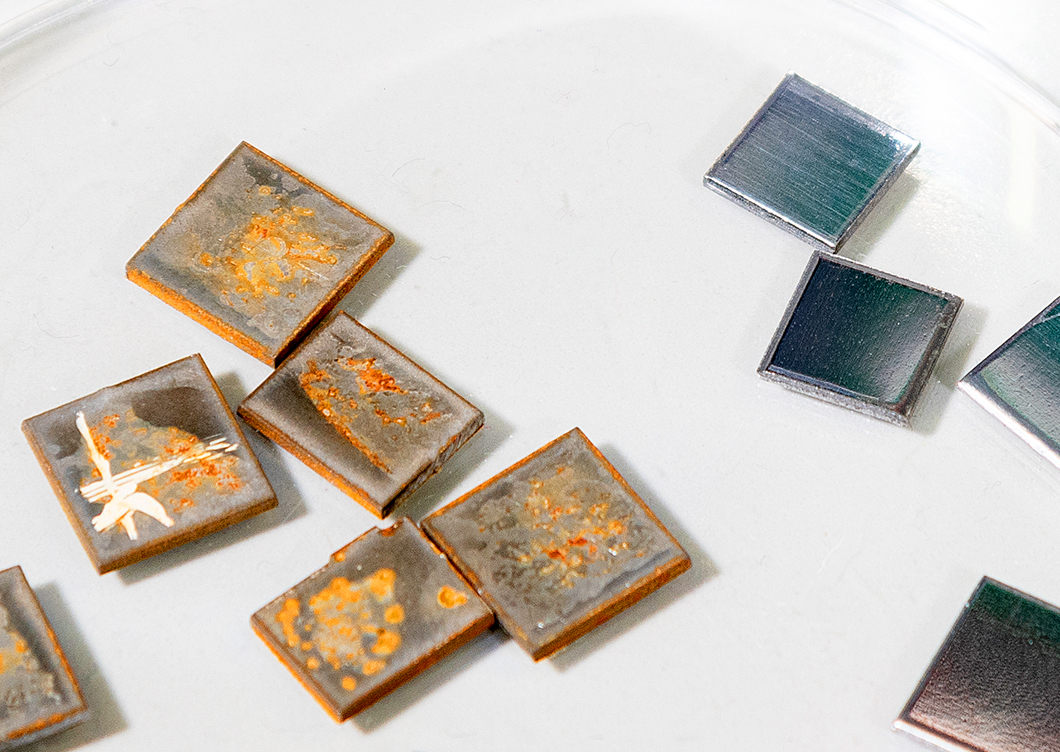

Korrosion durch Mikroorganismen ist ein weltweites Problem. An der BAM ist mikrobiell beeinflusste Korrosion ein Forschungsschwerpunkt. Das Bild zeigt Metallproben, die einem Medium mit Mikroben ausgesetzt waren. Die Proben zeigen deutliche Spuren von Korrosion.

Quelle: BAM

Korrosion durch Mikroorganismen ist ein weltweites Problem. Betroffen sind Materialien jeglicher Art: Stahl, Glas, Kunststoffe und sogar Beton. Andrea Koerdt koordiniert ein europäisches Forschungsnetzwerk, das mit einem interdisziplinären Ansatz Gegenstrategien entwickelt.

Mikroben sind Einzeller, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind. Von ihnen existieren Abermillionen Spezies. Sie besiedeln Oberflächen, attackieren sie teils direkt oder produzieren durch ihren Stoffwechsel chemische Substanzen, die für den Untergrund schädlich sind. Mikrobiell beeinflusste Korrosion oder kurz MIC (Microbiologically Influenced Corrosion) wird so zur Gefahr für wichtige Infrastrukturen und Einrichtungen der Energieversorgung: Brücken, Hafenanlagen, Autobahnen, Strommasten, Windräder, Pipelines oder Turbinen. Allein für Deutschland beziffert der Bundesverband Korrosionsschutz die jährlichen Schäden auf 30 Milliarden Euro. Ein wirkungsvoller Schutz gegen MIC ist bislang nicht bekannt.

Klimawandel begünstigt MIC

Bislang wird MIC in Europa nur sehr vereinzelt erforscht. Es fehlt an einem Austausch zwischen Industrie und akademischer Welt. Auch mangelt es oft an einem interdisziplinären Ansatz – der angesichts der Breite der betroffenen Werkstoffe und Bereiche jedoch sinnvoll wäre. Zudem gehen Expert*innen davon aus, dass der globale Klimawandel das Phänomen MIC noch weiter begünstigen wird. Denn die Erderwärmung beschleunigt den Stoffwechsel der anpassungsfähigen Einzeller – mit der Folge, dass sich die Lebensdauer von Materialien signifikant reduzieren wird. Umso dringender sind wirksame Gegenstrategien.

An der BAM, die zur Sicherheit von Materialien und Werkstoffen forscht, ist MIC schon länger ein thematischer Schwerpunkt. Sie ist auf diesem Gebiet so breit aufgestellt wie kaum ein anderes Institut in Europa. Wissenschaftler*innen aus rund 15 Disziplinen arbeiten dazu gemeinsam über die Grenzen ihrer Fächer hinweg zusammen. Diesen interdisziplinären Ansatz erweitert Andrea Koerdt, die an der BAM die Forschungen zu MIC koordiniert, jetzt auf die internationale Ebene. Zusammen mit Torben Lund Skovhus vom VIA University College im dänischen Aarhus hat die Mikrobiologin 2021 das Netzwerk Euro-MIC gegründet. „Mit Euro-MIC wollen wir ein interdisziplinäres und kollaboratives Netzwerk insbesondere für junge Forscher*innen schaffen“, so Andrea Koerdt. „Durch den verbesserten Austausch zwischen akademischer Welt und Industrie hoffen wir, wirksame Präventionsmethoden gegen MIC entwickeln zu können.“

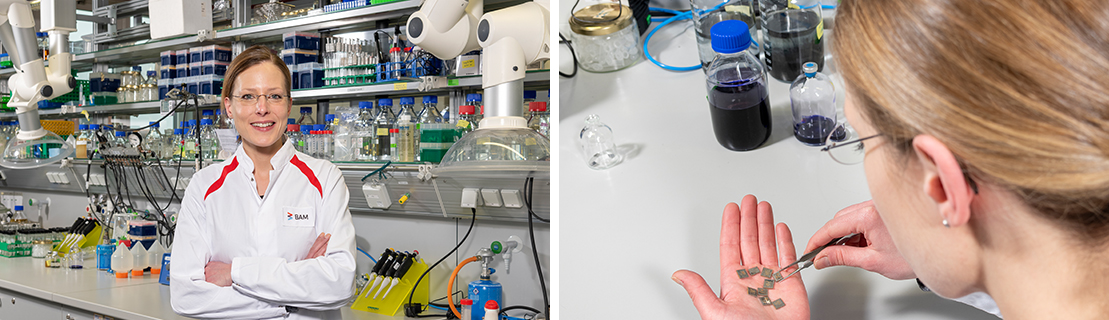

Andrea Koerdt im Labor. Sie setzt Metallproben gezielt einem Medium mit Mikroben aus, um die Mechanismen der Einzeller zu entschlüsseln.

Quelle: BAM

Euro-MIC wird von der europäischen Förderorganisation Cooperation in Science and Technology (COST) unterstützt. COST fördert internationale Netzwerke und will dadurch Impulse geben für Innovationen in der Forschung.

100 Institutionen aus 40 Ländern

Beteiligt an Euro-MIC sind fast 100 Institutionen aus 40 Ländern – von Norwegen über Griechenland und Portugal bis Zypern. Vertreten sind neben den 38 COST-Mitgliedsstaaten auch Länder wie Australien, Japan, Kanada oder die USA. Euro-MIC ist also tatsächlich eher ein globales Netzwerk.

Die Mitglieder wollen zunächst eine gemeinsame Terminologie entwickeln, um die Verständigung über Fächergrenzen hinweg zu erleichtern. Weitere Ziele sind die Erforschung von Diagnosemethoden, das Monitoring von MIC sowie die Suche nach effektiven Gegenstrategien. Geplant sind Online-Kurse, Workshops, Summer Schools, Konferenzen und Citizen-Science-Projekte.

„Mit Euro-MIC begegnen wir einem weltweiten Problem durch Internationalisierung und Vernetzung, weil große Herausforderungen in der Wissenschaft heute nur durch Kollaboration und interdisziplinären Austausch gelöst werden können“, so Andrea Koerdt.