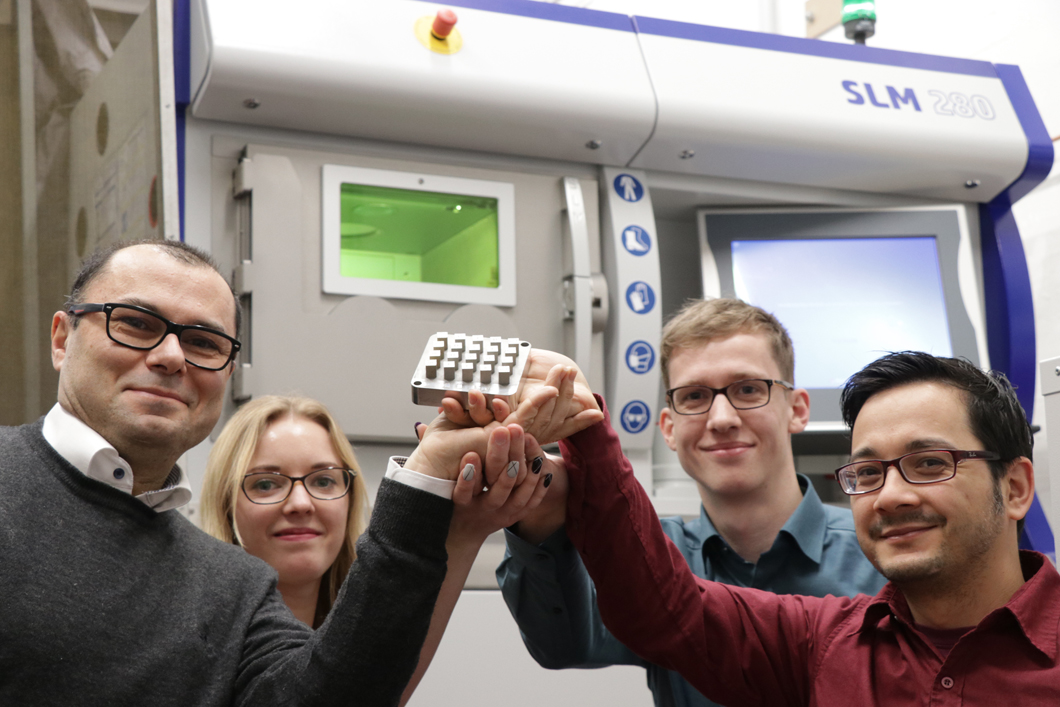

Prof. Giovanni Bruno mit Doktorandin Tatiana Mishurova und den Doktoranden Tobias Thiede und Alexander Ulbricht vor der Anlage zum selektiven Laserschmelzen (SLM, Selective Laser Melting)

Quelle: BAM

Aktuell findet eine rasante Entwicklung additiver Fertigungstechniken statt, da sie viele Vorteile versprechen, etwa für die Automobilindustrie, die Luftfahrt oder die Medizin. Das schichtweise Fertigen von Objekten nach virtuellen Modellen ermöglicht ganz neue geometrische Formen und eine hohe Werkstoffausnutzung. Die neuen Techniken werden bisher jedoch für sicherheitsrelevante Komponenten kaum eingesetzt. Es gibt noch viele offene Fragen. Wie wirken sich die Materialeigenschaften und Defekte additiv gefertigter Objekte auf deren Lebensdauer aus?

Das Projekt AGIL „Mikrostrukturentwicklung in additiv gefertigten metallischen Komponenten: vom Pulver zum mechanischen Versagen“ unter der Leitung von Prof. Giovanni Bruno will Antworten finden.

Herr Professor Bruno, alle sprechen von additiver Fertigung. Was macht diese Verfahren so attraktiv?

Die Aufregung ist schon vielversprechend. Es gibt die Hoffnung, dass durch additive Fertigung viele Produkte schneller und günstiger hergestellt werden können. Ich kann ihnen sagen, das ist bisher nicht der Fall. Es gibt aber zwei große Vorteile: Man hat weniger Materialverlust und man kann sehr komplizierte Formen herstellen, die mit anderen Methoden nicht produziert werden können.

… und die Nachteile?

Die Industrie bewegt sich in anderen Welten, in der Welt der Geschwindigkeiten und der Kosten. Dass die Qualität der additiv gefertigten Teile gut ist, das muss sich noch bestätigen. Wenn ein Teil schön aussieht, bedeutet das nicht, dass es auch innen drin gut ist.

Ist das ihr Anliegen? Die Qualität additiv gefertigter Teile verbessern?

Ja, hier kommt die BAM ins Spiel. Unsere Mission ist es, Sicherheitslösungen zu garantieren. Für uns zählen Qualität und Nachhaltigkeit. Im Projekt AGIL forschen wir, wie sich additiv gefertigte Komponenten und Materialien unter Beanspruchung über die Zeit verhalten, wie sie sich also im Lauf ihrer Einsatzzeit verändern. Die Qualität muss stimmen, gerade bei Bauteilen für sicherheitsrelevante Bereiche. Sonst wird es gefährlich und teuer.

Wir schauen auch darauf, ob das Verfahren selbst problematisch sein kann. Denken sie etwa an die verwendeten Pulver. Wie sind Logistik und Supply Chain? Sind sie nachhaltig? Wie rein ist das Pulver? Viele Pulver enthalten Poren. Wie wollen sie es denn hinkriegen, dass die gefertigten Teile porenlos sind, wenn das Pulver schon mit Poren kommt? Natürlich stellen auch unsere industriellen Partner solche Fragen. Aber wir fragen nach der Sicherheit. Das macht den Unterschied.

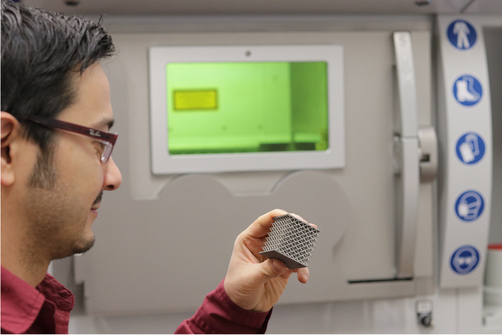

Projektmitarbeiter Alexander Ulbricht mit additiv gefertigter Gitterstruktur, die von der Siemens AG, Power and Gas, Berlin, in einer Zusammenarbeit mit der BAM hergestellt wurde.

Quelle: BAM

Wie kann man sich das konkret vorstellen?

Die Charakterisierung, also das, was bisher in der Industrie gemacht wurde, ist schon in Ordnung: Ich habe ein Bauteil. Oh, das hat Poren. Die sind gefährlich. Jetzt versuche ich, diese Poren zu beseitigen. Das habe ich geschafft. Oh, da müsste es jetzt aber viele Spannungen geben, weil einige meiner Teile schon von alleine reißen. OK, dann mache ich jetzt eine Wärmebehandlung, um die Spannungen zu relaxen. Das habe ich geschafft. Sehr gut. Ist die Mikrostruktur nun perfekt? Sind die Dimensionen richtig? Gibt es Verzug? Nur wenn alle diese Aspekte zufriedenstellend betrachtet sind, dann ist mein Teil fertig. - Aber das ist nur der Anfang. Das wäre, als ob wir sagen würden: Mein Kind ist gesund und es wird immer ein gesunder Mensch sein. Nein. Wir müssen die Sache weiter beobachten. Die Mikrostrukturen in den Materialien können leider durch wiederholtes Schmelzen und Erstarren instabil werden. Und diese Instabilität kann unter externen Angriffen wie Lasten, Temperaturzyklen etc. verschiedene unerwartete Phänomene verursachen. Das bedeutet, wir könnten morgen etwas entdecken, was wir heute überhaupt nicht erwarten.

Wie kann die Qualität additiv gefertigter Bauteile erhöht werden?

Indem man der Entwicklung mehr Zeit gibt und mehr Sorgfalt anwendet. Das ist genau der Punkt: Die Grundlagenforschung. Wir an der BAM kennen die Eigenschaften von Werkstoffen sehr gut. Aber mindestens genauso wichtig sind in Zukunft die Herstellungsprozesse. Auch sie müssen wir kennen, und zwar gerade im Hinblick auf wissenschaftliche Aspekte und die Komponentensicherheit.

Wofür eignen sich additive Methoden besser als andere Methoden?

Es geht um die Komplexität der Form. Konventionell gefertigte Bauteile aus einem Stück können von Hause aus nicht so kompliziert sein. Die Objektgrößen spielen auch eine Rolle, und natürlich die Prozesse. Es geht um Physik, es geht um Diffusion, es geht um Relaxation.

Additive Fertigungsmethoden sind also nicht DIE Produktionstechnik der Zukunft?

Nein, natürlich nicht. Es macht keinen Sinn, alles mit additiver Fertigung zu machen. Auch dann nicht, wenn die Methoden ausgereift sind, weil sie dann nicht sehr kostengünstig sein werden. Einfache Objekte in großer Stückzahl muss man auch in Zukunft konventionell herstellen, weil das schneller und billiger ist und vielleicht auch sicherer.