Wartungsarbeiten an Brücken sind aufwendig und kostenintensiv.

Quelle: Fotolia.de/hydebrink

Ein Großteil der rund 39.000 deutschen Fernstraßenbrücken wurde in den 1960er bis 1980er Jahren gebaut. Das Verkehrsaufkommen hat sich seitdem fast verdoppelt. Viele Bauwerke gelten als marode und sanierungsbedürftig. Ein Forscherteam an der BAM entwickelt Computermodelle für den Alterungsprozess von Brücken, um den Reparaturbedarf schneller zu ermitteln.

Test-Brücke im Wald

Die Test-Brücke in dem kleinen Waldstück südlich von Berlin ist 25 Meter lang und aus Beton gebaut. Auf der Brücke fährt ein Spezialfahrzeug für schwere Lasten mit zwei mächtigen Gewichten langsam hin und her. Zweimal zwei Tonnen drücken auf die Fahrbahn. Aus dem Beton ragen Dutzende Leitungen und Messinstrumente, Hochleistungskameras der BAM fotografieren jede Bewegung. Plötzlich beginnt das Beton-Bauwerk zu vibrieren. Eine Maschine versetzt die Brücke in Schwingungen, als ob der tägliche Berufsverkehr durch das Waldstück rollen würde. Die Brücke steht auf dem Testgelände Technische Sicherheit (TTS) der BAM in Horstwalde. Eine Gruppe aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verfolgt das Geschehen. Die Experimente sollen Auskunft über den Zustand der Brücke liefern und die Messsysteme trainieren, die die Entwicklung von Schäden verfolgen.

„An dieser Referenzbrücke können wir verschiedene Verfahren zur Ermittlung von Schäden an einer Brücke gleichzeitig einsetzen“, sagt Dr. Jörg Unger, der das Projekt leitet. Sieben Fachbereiche der BAM messen mit, auch die Niederländische Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung (TNO) ist dabei. An einer realen Brücke im Straßenverkehr würde das niemals gehen. „Der Aufwand wäre viel zu groß“, erklärt Unger, „außerdem benötigen wir genügend Vorkenntnisse über den Bau der Brücke, damit sich die Ergebnisse auswerten lassen.“ Und es gäbe ein weiteres Problem: Der Betreiber einer Brücke wird kaum seine Zustimmung erteilen, dass die Forscher das Bauwerk beschädigen dürfen.

Testbrücke auf dem BAM Testgelände Technische Sicherheit (TTS). Beim Versuch werden Verkehrslasten simuliert und Metallgewichte mittels Seilzugsystemen über die Brücke bewegt.

Quelle: BAM

Live-Monitoring und frühzeitige Prognosen

Wenn heutzutage der Zustand einer Brücke bewertet wird, geschieht das fast immer durch eine visuelle Prüfung. „Moderne optische Verfahren, faseroptische Sensoren, Neigungssensoren und die Messung von akustischen Signalen oder von Schwingungscharakteristiken, wie wir sie an der BAM einsetzen, haben sich längst noch nicht etabliert“, berichtet Unger. Die BAM will nicht Messverfahren für einen möglichen Einsatz bei der Bewertung der Sicherheit von Bauwerken erforschen, sondern auch Computermodelle entwickeln, die zuverlässige Voraussagen für die Zukunft erlauben. „Wenn frühzeitige Prognosen über Alterungsprozesse gemacht werden können, lassen sich Schäden besser vermeiden und damit auch Reparaturkosten senken“, erklärt Unger. Auch wenn die Brücke schon beschädigt ist, könnten qualifizierte Modelle wichtige Entscheidungshilfen liefern. Wie stark wird sich ein kleiner Riss vergrößern? Wie schnell schreitet die Korrosion fort, die an einer Stelle entdeckt wurde? Die Antworten auf solche und ähnliche Fragen helfen bei der Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen und bei der Planung weiterer Inspektionen. Zudem könnte die innovative Technologie das Live- Monitoring von Brücken ermöglichen, deren Zustand von eingebauten Sensoren ständig überwacht wird.

Sensoren spüren Risse auf

Die Brücke in Horstwalde wurde gleich beim Bau mit entsprechender Messtechnik ausgestattet. Die Forscherteams der BAM haben für faseroptische Messungen Glasfaserkabel entlang der Stahlbewehrung montiert. Diese Methode wurde im Rahmen des Projekts neu entwickelt und könnte bei schon bestehenden Bauwerken verwendet werden, um zusätzliche Informationen über die Sicherheit zu gewinnen. Die Glasfaserkabel wirken als Sensoren und messen Dehnungen über die vollständige Länge des Bauwerks, die im Material unter Belastung entstehen.

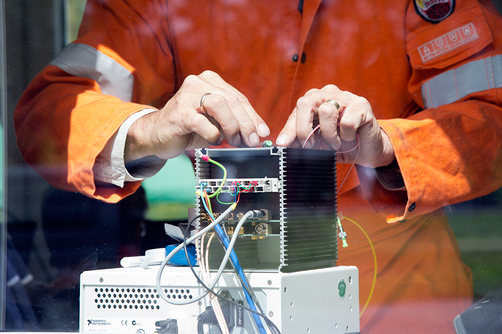

Technisches Monitoring von Brücken: Mitarbeiter mit Messinstrumenten

Quelle: BAM

Für die Suche nach neuen Rissen hat die BAM einen Sensor entwickelt, den man sogar einbetonieren kann. Das kleine Gerät horcht in die Brücke hinein. „Jeder noch so kleine Mikroriss produziert ein akustisches Signal, das man über Sensoren an verschiedenen Stellen hören und auch lokalisieren kann“, beschreibt Unger die Messtechnik. Brücken sind für diese Technik jedoch ein schwieriges Terrain, weil der Verkehr, Straßenbaumaßnahmen und andere Effekte bereits intensive Geräusche erzeugen. „Wir versuchen aus diesen Hintergrundgeräuschen die typischen Signale des Schädigungssounds herauszufiltern“, erklärt er. Die Forscherinnen und Forscher bewerten gleichzeitig, ob sich diese und andere Ideen als alltagstauglich erweisen.

Kontrolle von innen und außen

Die Brücke in Horstwalde wird nicht nur von innen, sondern auch von außen genau beobachtet. Eine hochauflösende Kamera registriert jede Veränderung. Wenn die Forscherinnen und Forscher eine Hochgeschwindigkeitskamera einsetzen, können sie sogar einzelne Schwingungen der Brücke verfolgen. „Ob ein so komplexes Monitoring für jedes Bauwerk sinnvoll ist, wird man erst im Nachhinein bewerten können“, sagt der Forscher. Das Potential ist groß. „Wir erwarten, dass sich aus der Kombination der Methoden zusätzliche Informationen ergeben, die durch Einzelmessungen nicht gewonnen werden können“, so Unger.

Horstwalde ist übrigens nicht der einzige Ort, an dem die BAM-Sensoren zum Einsatz kommen. In Berlin wird seit mehr als 20 Jahren eine der meistbefahrenen Autobahnbrücken Deutschlands als Teil der A100 messtechnisch mit BAM-Technologie überwacht.