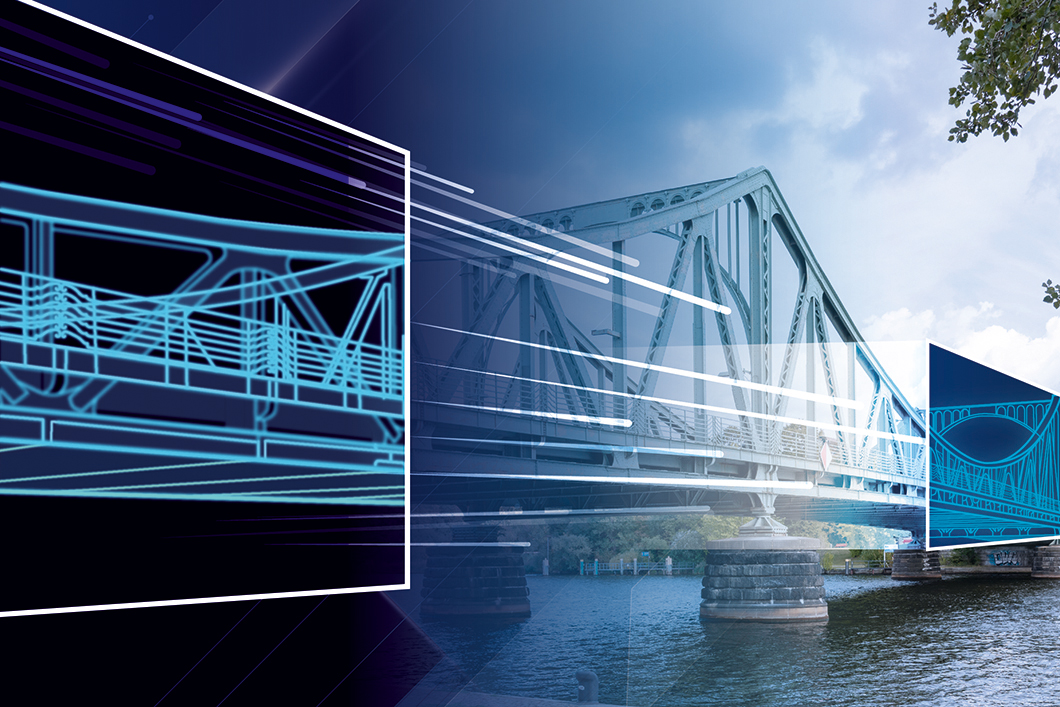

Reale Brücken könnten mittels eines digitalen Zwillings virtuell überwacht werden.

Quelle: BAM

Knapp 5000 Fernverkehrsbrücken hat die Bundesanstalt für Straßenwesen in einer jüngsten Analyse als „nicht ausreichend“ oder schlechter bewertet, mehr als 700 sogar als „ungenügend“. Bislang werden Brücken bei jährlichen Begehungen begutachtet. Die BAM will sie mittels digitaler Zwillinge kontinuierlich überwachen. So ließen sich frühzeitig Schwachstellen erkennen.

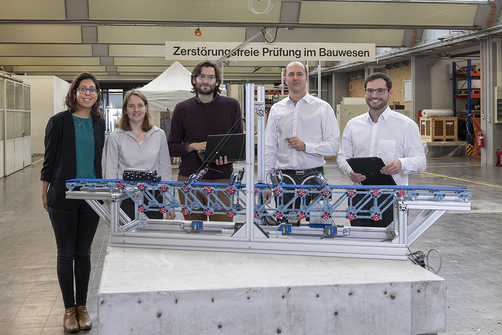

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der BAM haben zusammen mit der niederländischen Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung (TNO) ein zwei Meter langes Modell einer Brücke im Labor gebaut. Von dieser Modellbrücke hat das Team dann einen digitalen Zwilling am Computer erstellt. Ein digitaler Zwilling ist ein Computermodell eines realen Vorbilds, mit dem das Verhalten des physischen Objektes simuliert und überwacht werden kann. Ziel der Forscherinnen und Forscher ist es, die Leistungsfähigkeit des digitalen Zwillings für den Einsatz in der Praxis zu erproben.

Das Team der BAM um Dr. Jörg F. Unger (2.v.r.) mit dem Brückenmodell

Quelle: BAM

Sensoren liefern kontinuierlich Daten

An der zwei Meter langen Modellbrücke hat das Team Sensoren angebracht, die jede kleinste Veränderung – Kräfte und Verformungen – messen. Diese Sensoren speisen den digitalen Zwilling im Computer kontinuierlich mit Messdaten. Dr. Andreas Rogge, der gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Jörg F. Unger das Projekt an der BAM leitet, erklärt: „Die Platzierung der Sensoren an aussagekräftigen Stellen ist essenziell.“ Der entscheidende Vorteil der Technologie gegenüber der bisherigen Überwachungsmethode: Selbst kleinste, für das bloße Auge unsichtbare Schäden an Stellen, die nicht direkt mit Sensoren zugänglich sind, lassen sich so erkennen. „Im Prinzip hat man so das gesamte Bauwerk im Blick“, erläutert Rogge. „Bei den heute üblichen Begehungen werden dagegen nur optisch sichtbare Schäden festgestellt und bei Bedarf mit einem Sensor versehen. Damit werden ausschließlich bereits entdeckte Mängel weiterkontrolliert.“

Der stetige Fluss an Messwerten erlaubt die kontinuierliche Nach-Kalibrierung des digitalen Zwillings. So wie die reale Brücke mit der Zeit Ermüdungsbelastungen unterliegt, so „ermüdet“ auch ihre Kopie im Computer – in Echtzeit. Fängt beispielsweise eine Brücke im zehnten Jahr an, sich um fünf Zentimeter durchzubiegen, wird dies auch im digitalen Zwilling entsprechend registriert. Abweichungen zwischen Messwerten und Berechnungsergebnissen weisen dann auf eine unerwartete Schädigung hin. „Die Software prognostiziert darüber hinaus, welche negativen Folgen sich zukünftig durch eine Alterung oder Schädigung für die gesamte Brücke ergeben“, erklärt Jörg F. Unger. Ebenso kann das System anhand der kompletten Messdaten ermitteln, welche Veränderungen an anderen Stellen passiert sein müssen, so dass es zu der Durchbiegung kam. Es erlaubt damit sogar, virtuelle Sensoren im Computermodell zu installieren, die die Brücke dort überwachen, wo gar keine realen Sensoren installiert sind.

Überschaubarer Aufwand, geringe Kosten

„Theoretisch funktioniert die Technik sehr gut“, sagt Unger. „Jetzt müssen wir sie noch praxistauglich machen.“ Dafür will das Team den digitalen Zwilling an einem realen Bauwerk testen. Der Aufwand für die Programmierung des virtuellen Modells und die Installation der Sensoren ist dann bei einem marktreif entwickelten System überschaubar, die Technik insgesamt kostengünstig. Gute Voraussetzungen also für mehr Sicherheit in der Überwachung baulicher Infrastrukturen.