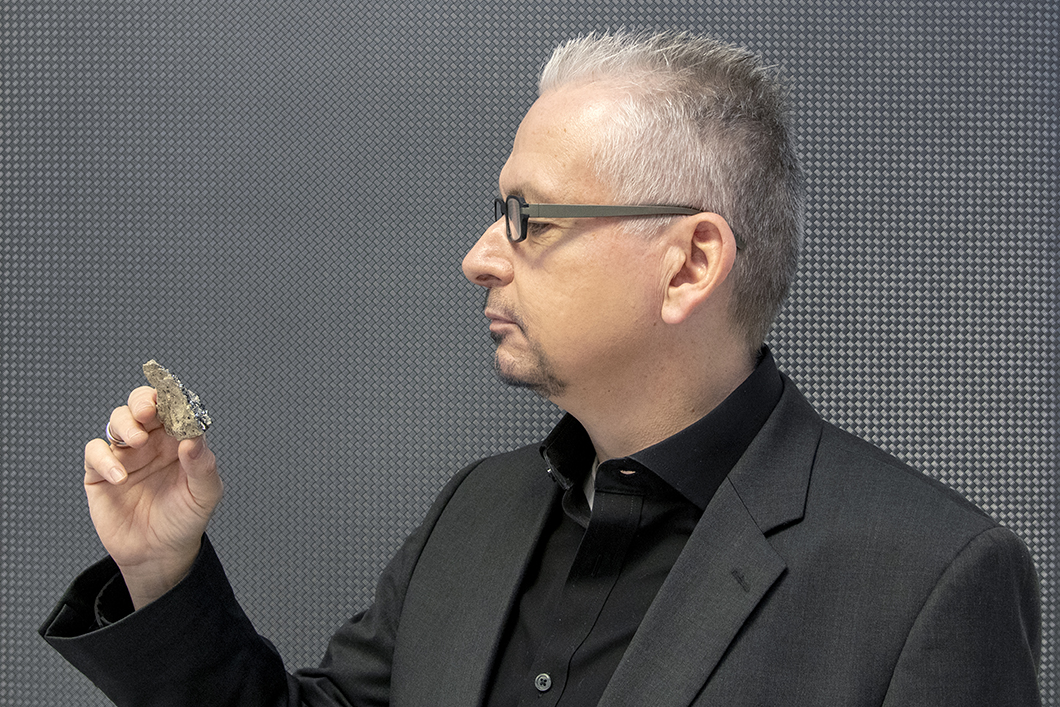

Oliver Hahn forscht zum Schutz von Kunst- und Kulturgütern.

Quelle: BAM

Kunstwerke und Kulturobjekte haben immer auch eine materielle Seite. Das macht es bei Zweifeln möglich, sie als Fälschungen zu entlarven. Viel lieber ist es Oliver Hahn, sie mit den Mitteln der Materialforschung zu ergründen und dabei zu helfen, sie für die Nachwelt zu bewahren.

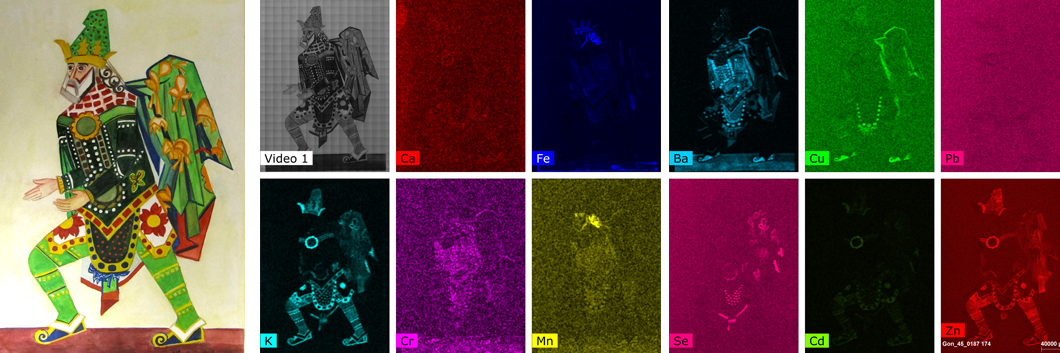

„Mann in grünem Gewand“, so lautet der Titel des mit leuchtenden Farben aufs Papier geworfenen Aquarells. Angeblich stammte es von der Künstlerin Natalija Gontscharowa, die in den 1920er-Jahren Mitglied der russischen Avantgarde war. Ein Wiesbadener Kunsthändler hatte die Zeichnung in Umlauf gebracht. Es bestanden jedoch Zweifel an der Echtheit. Das Bundeskriminalamt beauftragte die BAM mit der Untersuchung des Bildes. Zusammen mit seinem Team konnte Oliver Hahn Heliogenblau nachweisen. Der synthetische Farbstoff ist erst 1935 in den Handel gekommen. Das Aquarell konnte also nicht authentisch sein.

Täuschend echt – das Aquarell „Mann in grünem Gewand“. Mit der Röntgenfluoreszenzanalyse lassen sich Kunstwerke zerstörungsfrei auf ihre chemischen Elemente untersuchen.

Quelle: BAM

Es ist nur einer von vielen spektakulären Fällen, in denen die BAM zurate gezogen wurde. Materialforscher*innen haben die angeblichen Hitler-Tagebücher entlarvt, ein gefälschtes Selbstbildnis Rembrandts oder die Kopie einer vermeintlichen Schubert-Partitur.

Die materielle Seite der Kunst

„An der BAM besitzen wir eine große Expertise in der Prüfung von Materialien. Und jedes Kunstwerk oder Zeugnis der historischen Überlieferung ist aus Materialien gefertigt“, so Oliver Hahn, der seit 2012 den Fachbereich Kunst- und Kulturgutanalyse leitet. „So bestehen Gemälde aus einem Bildträger aus Leinwand, Holz oder Metall. Dieser wird bemalt mit Farben aus unterschiedlichen Bindemitteln und Pigmenten, etwa dem blauen Lapislazuli, dem silbrigen Pyrit oder anderen Farbstoffen. Und Manuskripte können aus Papier, Pergament, Papyrus oder Palmblättern bestehen, die mit Tinten oder Tuschen beschrieben werden.“ Es ist ein nüchterner Blick auf Kunst- oder Kulturobjekte – unabhängig von ihrer künstlerischen Qualität oder Aussage.

Fälschungen lassen sich immer dann sicher nachweisen, wenn Teile der verwendeten Materialien zur angeblichen Entstehungszeit noch nicht verfügbar waren. Oliver Hahn und seine Kolleg*innen verwenden dazu fast ausschließlich zerstörungsfreie Methoden: Sie untersuchen die Objekte etwa mit dem Röntgenfluoreszenzspektrometer; die Spektren des emittierten Lichts geben ihnen Aufschluss über die verwendeten Substanzen. Sie arbeiten mit Infrarot- und Raman-Spektroskopie oder mit dem Rasterelektronenmikroskop.

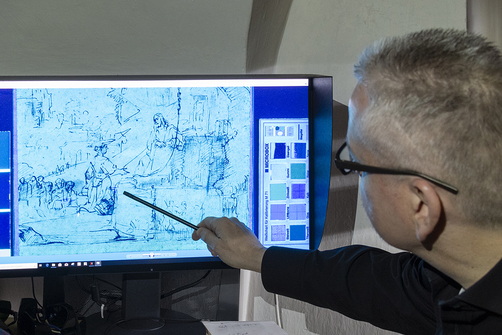

Rembrandt-Zeichnung unter dem Röntgenfluoreszenzspektrometer

Quelle: BAM

Die „Kunstdetektive*innen“ der BAM arbeiten mit Museen, Bibliotheken und Sammlungen auf der ganzen Welt zusammen: vom Londoner British Museum über das Kunstmuseum Albertina in Wien und die Bibliothèque Nationale in Paris bis zur Sankt Petersburger Eremitage und den Vatikanischen Museen.

Eintauchen in eine vergangene Zeit

Das Entlarven von Fälschungen macht dabei nur den geringeren Teil ihrer täglichen Arbeit aus – eine andere Art der Spurensuche ist ihnen viel lieber: „Spannender ist es, mit den Mitteln der Materialforschung Erkenntnisse über die Entstehung oder Herkunft eines Werkes zu gewinnen“, erklärt Oliver Hahn. „So lässt sich mit der Infrarotreflektografie erkennen, dass Leonardo da Vinci für seine anatomischen Studien mal mit Vorzeichnungen gearbeitet hat, sie dann wieder genialisch aufs Blatt wirft, ähnlich wie es auch Albrecht Dürer gemacht hat. Solche Entdeckungen geben einem das Gefühl, in eine weit entfernte Zeit einzutauchen und dem Künstler bei der Arbeit zuzuschauen.“

Die Infrarotreflektografie macht Vorzeichnungen sichtbar.

Quelle: BAM

Ein anderes Beispiel: Im Pergament der berühmten Qumran-Rollen, die biblische Texte und Quellen der jüdischen Geschichte aufbewahren, spiegelt sich die mineralogische Zusammensetzung des Toten Meeres wider. Denn das Wasser wurde bei der Bearbeitung der Tierhäute verwendet.

Weltweit führend sind die BAM-Forscher*innen bei der Analyse der schwarzen Eisengallustinte, mit der in Europa und im Vorderen Orient von der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert geschrieben und gezeichnet wurde. Die Tinte wird durch das Mischen von gerbstoffhaltigen Galläpfeln mit Eisensalzen hergestellt. An der Universität Hamburg, wo Hahn neben seiner Tätigkeit an der BAM als Professor lehrt, baut das Exzellenzcluster „Understanding Written Artefacts“ ganze Datenbanken mit Informationen zu den von einzelnen Autor*innen verwendeten Tinten auf. Charakteristische Verunreinigungen erlauben es unter bestimmten Umständen, Manuskripte oder Zeichnungen zu datieren.

So weiß man etwa, dass Johann Wolfgang von Goethe Teile seines „Faust II“ um 1800, andere Partien seines Hauptwerks um 1825 verfasst hat. „Allein aufgrund des Schriftbildes lassen sich die Textpassagen nicht zuordnen“, so Oliver Hahn. „Für Goethes ehemaliges Wohnhaus am Weimarer Frauenplan besitzen wir jedoch inzwischen ebenfalls Referenzdaten. Wenn wir die Tinte, die Goethe und seine Schreiber im Lauf der Jahrzehnte verwendet haben, mit solchen Referenzen vergleichen – etwa datierten Briefen –, lassen sich viele Textpartien zeitlich genauer verorten.“

Tintenfraß und herausbrechende Notenköpfe

Allerdings besitzt Eisengallustinte auch eine zerstörerische Seite: Sie trägt Säure in Manuskripte ein. Die frisst sich durch das Papier, lässt Notenköpfe in Bach-Partituren herausbrechen oder zerstört ganze Zeichnungen. Die BAM berät Restaurator*innen in Archiven und Museen bei der Entwicklung schützender Verfahren: Wie geht man mit durch Tintenfraß geschädigten Manuskripten um? Wie kann man angegriffenes Papier dauerhaft stabilisieren? Sie forscht auch dazu, wie man mittelalterliche Glasmalereien gegen Korrosion und sogenannte Verbräunung schützen kann.

Kunst- und Kulturgut auf diese Weise vor dem Verfall zu bewahren, das ist für Oliver Hahn ein wesentlicher Antrieb seiner detektivischen Arbeit. „In diesen Werken drücken sich Künstler*innen aus. Sie dokumentieren das Wissen und die Ästhetik ihrer Zeit. Mir persönlich ist es wichtig, dass dieses Wissen erhalten bleibt und jeder daran Anteil nehmen kann.“