Instrumentierte experimentelle Analysen bei einem Unternehmen des projektbegleitenden Ausschusses: Ausfugen und schweißtechnische Reparatur an einem Mobilbaukransegment

Quelle: BAM

Projektlaufzeit

01.11.2019 - 28.02.2022

Projektart

Verbundforschungsprojekt

Projektstatus

Geschlossen

Kurzbeschreibung

Es wurden beanspruchungs- und werkstoffgerechte Reparaturstrategien von Schweißkonstruktionen aus modernen hochfesten Feinkornbaustählen zur Errichtung von Windenergieanlagen untersucht, mit dem Ziel einer nachhaltigen, sicheren Fertigung und Bauteilperformance.

Ort

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

Unter den Eichen 87

12205 Berlin

Härteverteilung einer ausgefugten Schweißnaht Quelle: BAM, Versuchsanlagen und Prüftechnik

Quelle: BAM

Quelle: BAM

Quelle: BAM

Das IGF-Vorhaben IGF-Nr. 20162 (P1311) der Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V. wird über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Für die Förderung und Unterstützung durch die im projektbegleitenden Ausschuss aktiv involvierten Unternehmen und Ansprechpartner sei an dieser Stelle gedankt.

RepaFest - Beanspruchungsgerechte Reparatur hochfester Feinkornbaustähle

Einsatz hochfester Feinkornbaustähle

Eine nachhaltige und ressourceneffiziente Fertigung und Errichtung von Windenergieanlagen, sowohl auf See als auch an Land, erfordert zunehmend den Einsatz moderner hochfester Feinkornbaustähle. Zwar sind diese Stähle gut schweißbar, es sind aber aufgrund der speziellen hochfesten Gefüge und Eigenschaften enge Parameterfenster bei der schweißtechnischen Verarbeitung zu beachten.

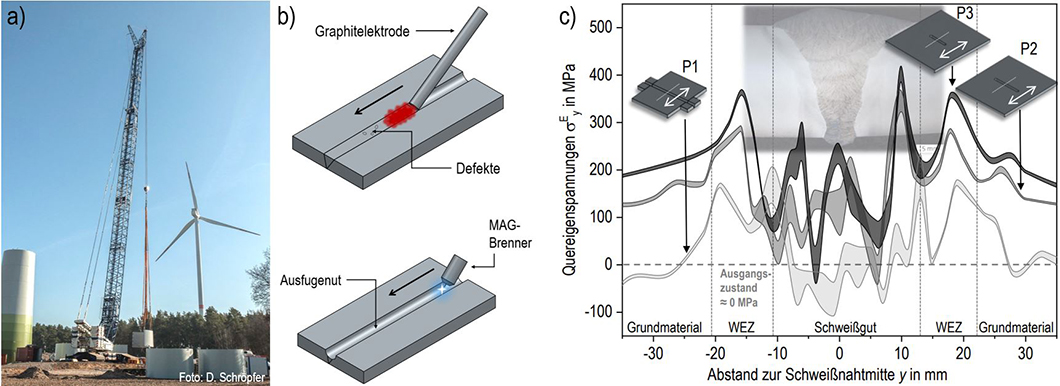

Reparaturschweißen von Schweißverbindungen

Werden nach dem Schweißen dieser hochfesten Konstruktionen unzulässige Defekte detektiert, sind nach geltenden Verarbeitungsrichtlinien die defekten Bereiche lokal durch mechanische oder thermische Verfahren auszufugen, bspw. durch das vielfach verwendete sogenannte Kohlelichtbogen-Fugenhobeln. Mittels anschließenden Schweißens wird die ausgefugte Naht repariert. Dieser Prozess geht mit hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen einher, die das Werkstoffgefüge verändern damit die mechanischen Eigenschaften und Sicherheit der Schweißverbindungen vermindern können. Der hohe Widerstand dieser Reparaturnähte gegen Schrumpfungsvorgänge beim Schweißen und Abkühlen führt zudem zu hohen Spannungen im Bauteil. Diese schweißbedingten Eigenbeanspruchungen können die Performance und Risssicherheit der geschweißten Bauteile zusätzlich reduzieren, insbesondere in der Wechselwirkung mit den verringerten mechanischen Eigenschaften der Schweißnähte. Aufgrund fehlender Informationen zu adäquaten Reparaturkonzepten in den Regelwerken und Verarbeitungsrichtlinien werden diese Beanspruchungen oftmals unzureichend berücksichtigt. Dies führt häufig zu erneuten Schweißnahtdefekten bei der Reparatur und in manchen Fällen zu wirtschaftlichen Schäden infolge vorzeitigen Bauteilversagens.

Beanspruchungsgerechte Reparaturkonzepte

Einsatz hochfester Stähle (Mobilkranbau, Windenergie), b) schematische Darstellung des Ausfuge- und Reparaturschweißvorganges, c) Eigenspannungsverteilungen quer zur Schweißnaht in Abhängigkeit von der Schrumpfbehinderung bzw. Probenform

Quelle: BAM

Deshalb wurden im Forschungsvorhaben systematische bauteilrelevante Untersuchungen der schweißbedingten Beanspruchungen und Gefügeveränderungen reparierter Schweißnähte in Abhängigkeit von der Schrumpfbehinderung und Wärmeführung beim Schweißen und Ausfugen sowie von der Reparaturzyklenanzahl durchgeführt.

Ergebnisse

Als Ergebnis konnten wissenschaftlich fundierte Aussagen zu beanspruchungs- und werkstoffgerechten Reparaturkonzepten für hochfeste Schweißkonstruktionen abgeleitet werden. Hierfür waren Analysen an den hochfesten Stahlgüten S500MLO für den Offshore-Bereich und S960QL für den Mobilkranbau wesentlich, da diese Werkstoffe zur Errichtung und Fertigung hocheffizienter Konstruktionen wie Windenergieanlagen notwendig sind. Ferner ließen sich adäquate Verfahrens- und Wärmeführungsparameter identifizieren, die unter Berücksichtigung konstruktiver Aspekte den geforderten Nahteigenschaften bei minimalem Beanspruchungsniveau Rechnung tragen. Die bisher geringe Kenntnis über Auswirkungen von Reparaturschweißungen auf die Performance hochfester geschweißter Bauteile und über die maximale Reparaturzyklenanzahl hinsichtlich der Eigenschaftsdegradation wurde wesentlich ausgebaut. Damit wird den stahlverarbeitenden Unternehmen ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, um fundierte Entscheidungen über Form und Umfang einer Reparatur bei Defekten zu treffen, die in der Fertigung bzw. Bauteilmontage auftreten. Die Erkenntnisse bieten eine Grundlage für entsprechende Normen und Regelwerke und wurden in entsprechenden Gremien vorgestellt und diskutiert. Dies wird nach der Projektlaufzeit intensiv weiterverfolgt, damit die Erkenntnisse in die jeweiligen Regelwerke und Verarbeitungsrichtlinien einfließen. Damit können letztlich Schäden und zumeist teure Nacharbeiten verhindert und eine verbesserte Ausnutzung des hohen Festigkeitspotentials hochfester Stähle erreicht werden. Gerade auch KMU können mit Blick auf die Kosten für Fertigung, Schweißarbeit und Material von den Erkenntnissen beim Einsatz hochfester Stähle, die für eine effiziente Realisierung der Energiewende in Deutschland notwendig sind, profitieren.

Projektpartner

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Fachbereich Versuchsanlagen und Prüftechnik

Fachbereich Integrität von Schweißverbindungen

Förderung

Das IGF-Vorhaben IGF-Nr. 20162 (P1311) der Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V. wird über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Für die Förderung und Unterstützung durch die im projektbegleitenden Ausschuss aktiv involvierten Unternehmen und Ansprechpartner sei an dieser Stelle gedankt.

Quelle: AiF und BMWK