Vision einer mit Algen bewachsenen Fassade

Quelle: BAM

Projektlaufzeit

01.06.2021 - 30.01.2024

Projektart

Verbundforschungsprojekt

Projektstatus

Geschlossen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des interdisziplinären Vorhabens sollen gemeinsam mit Mikrobiologen und Biotechnologen biorezeptive Fassadenelemente aus Beton entwickelt werden, die planmäßig mit einem Biofilm ausgestattet werden. Die neuen Paneele sollen nicht nur eine ästhetische Qualität aufweisen ...

Ort

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

Unter den Eichen 87

12205 Berlin

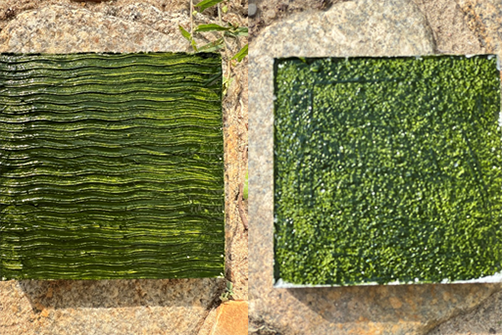

Algen-Proben Quelle: BAM

Quelle: BAM

Quelle: BAM

Quelle: BAM

An der BAM wird das Projekt vom Fachbereich Baustoffe und der Forschungsgruppe "Modellbiofilme und Geomykologie" der Abteilung Materialien und Umwelt bearbeitet. Weitere Partner sind das Berliner Start-up- Solaga und der Betonfertigteilhersteller BNB. Am Ende des Projektes wird der Lehrstuhl für Sozial- und Gesundheitsbauten der Technische Universität Dresden im Rahmen eines Architektenworkshops eine ästhetische Bewertung der Fassadenmuster durchführen.

Algen-Biofilm-Fassaden

Die innerstädtische Luftverschmutzung und der "Wärmeinsel-Effekt" nehmen infolge des Klimawandels zu und beeinträchtigen die Lebensqualität und die Gesundheit der Bewohner von Großstädten erheblich. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur sind rund 90 % der städtischen Bevölkerung in der EU Konzentrationen von Feinstaub, Stickoxiden und bodennahem Ozon ausgesetzt, die als gesundheitsgefährdend gelten. Langfristige oder vorübergehende Expositionen können eine Reihe von Symptomen verursachen, die von Atemwegserkrankungen bis zum vorzeitigen Tod reichen. Vertikale Gärten erfordern intensive Gartenarbeit. Im Rahmen der Forschung sollen deshalb biorezeptive, mit einem Algenbiofilm begrünte Fassadenelemente entwickelt werden, die bei geringerem Wartungsaufwand eine der konventionellen Begrünung vergleichbare Leistungsfähigkeit aufweisen.

Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse

Verschiedene Forscher haben versucht, neue bioinspirierte Lösungen zu finden, um die Auswirkungen von Gebäuden auf den Klimawandel und die globale Erwärmung abzumildern. So wurde beispielsweise die Ansiedlung von Moosen auf Bauwerken bereits in mehreren Projekten untersucht. Aufgrund der hohen Sensibilität der Moose gegenüber Luftschadstoffen gibt es nur wenige erfolgreiche Praxisbeispiele. Biofilme sind im Vergleich zu Moosen leichter zu pflegen und toleranter gegenüber Luftverschmutzung. Die direkte Anwendung von Algen auf Betonoberflächen ist eine neuartige Idee, die bisher nur von wenigen Forschern stichpunktartig untersucht wurde. Daher gibt es immer viele Forschungsfragen, die im Rahmen des Forschungsvorhabens beantwortet werden sollen:

- Wie sollte der anfängliche Biofilm zusammengesetzt sein, um die langfristige Stabilität und das optische Erscheinungsbild zu gewährleisten?

- Welche Betonrezeptur und -mikrostruktur sowie welches Benetzungsverhalten begünstigt die Anlagerung und gleichmäßige Ausbreitung der Mikroorganismen?

- Wie kann die Etablierung eines Biofilms auf der Fassade beschleunigt werden?

- Wie müssen die bedarfsgesteuerte Bewässerung und die Versorgung mit Spurenelementen gestaltet sein, um ein optimales Wachstum zu ermöglichen?

- Welchen Beitrag leisten Fassadensysteme zum Metabolismus von Luftschadstoffen, insbesondere CO2, NO2?

- Welchen Beitrag leisten die neuen Fassadenelemente zur Reduzierung der Oberflächentemperatur nach Sonneneinstrahlung und zur Rückhaltung von Niederschlagswasser?

- Wie wird der ästhetische Eindruck bewertet und wie können die neuen Elemente architektonisch integriert werden?

Tests und Messungen

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt ist in fünf Arbeitspakete unterteilt. Das erste Arbeitspaket umfasst den Entwurf und die Herstellung der Betonsubstrate sowie der zu applizierenden Mikroorganismen. Aufgabe des Fachbereichs Baustoffe ist es, die Substrateigenschaften so zu optimieren, dass sie den Mikroorganismen ideale Anheftungsbedingungen und eine ausreichende Wasserverfügbarkeit bieten. Um sicherzustellen, dass die Produktentwicklung mit den Anforderungen der Industrie übereinstimmt, wird BNB, ein Hersteller von Betonfertigteilen, bereits in der Konzeptionsphase einbezogen. Die Abteilung Material und Umwelt der BAM ist zusammen mit Solaga für die Auswahl und Charakterisierung der Zielmikroorganismen und eine geeignete Technik zur Applikation der Mikroorganismen auf den Oberflächen verantwortlich. Das zweite Arbeitspaket umfasst die Durchführung von Laborversuchsreihen. Sobald die ersten Substrate mit Biofilm zur Verfügung stehen, sollen sie unter definierten Bedingungen künstlich bewittert und die Dynamik des Biofilms sowie das Aufnahmepotenzial für CO2 und NO2 im Zeitverlauf quantifiziert werden. Kernstück des dritten Arbeitspakets ist die Durchführung von Bewitterungsexperimenten im Freien. Hier sollen Bewässerungssysteme getestet und die Verdunstungsleistung unter realen klimatischen Bedingungen erfasst werden. Auch der Stoffwechsel von Feinstaub im Laufe der Zeit kann aus Gründen der Repräsentativität nur unter realen Bedingungen analysiert werden. Kernstück des vierten Arbeitspaketes ist das Upscaling der vielversprechendsten Lösung, das maßgeblich von der Firma BNB unterstützt wird. Abschließend soll im fünften Arbeitspaket wird eine ästhetische Bewertung der neuen Fassadenplatten und ein Design-Workshop stattfinden, der vom Lehrstuhl Sozial- und Gesundheitsbauten der TU Dresden konzipiert und durchgeführt wird.

Projektleitung

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

BAM Fachbereich Baustoffe

Projektpartner

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) mit

BAM Fachbereich Baustoffe

BAM Abteilung Material und Umwelt

Solaga UG

BNB-Potsdam GmbH

TU Dresden

Förderung

Das Vorhaben wird im Programm Zukunft Bau des Bundesministeriums Für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gefördert.