Im Verbundvorhaben wird das Szenario eines Flugzeugaufpralls auf das äußere Containment eines Kernkraftwerkes untersucht.

Quelle: Adobe Stock / Countrypixel

Projektlaufzeit

01.09.2023 - 31.08.2025

Projektart

Verbundforschungsprojekt

Projektstatus

Laufend

Kurzbeschreibung

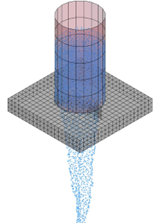

Um Fragen der Sicherheitsforschung in Deutschland auch nach dem Ausstieg aus der nuklearen Energiegewinnung weiter voranzutreiben, ist vor allem das Wissen zu möglichen Belastungsszenarien im Katastrophenfall entscheidend. Im derzeit laufenden Projekt wird das Szenario eines Flugzeuganpralls auf das äußere Containment eines Kernkraftwerks bzw. auf vergleichbare Strukturen aus Stahlbeton untersucht. Hierbei ist vor allem die Fragestellung, ob die baulichen Strukturen nach einem solchen Anprallereignis noch eine ausreichende Integrität aufweisen, von Bedeutung.

Diese Integrität besteht zum einen darin, dass die Struktur weiterhin standsicher ist und somit weiter als äußere Schutzhülle bzw. Barriere fungieren kann. Zum anderen muss das Containment weiterhin so dicht sein, dass Flüssigkeiten, die durch das Unfallszenario frei werden (z.B. Kerosin), nicht in das Innere des Schutzobjekts eindringen können. Im speziellen Fall des Flugzeuganpralls ist davon auszugehen, dass sich die im Flugzeug gespeicherten Treibstoffe entzünden und in Abhängigkeit der Vorschädigung durch den Aufprall eine weitere Schädigung der baulichen Struktur initiieren.

Um zuverlässige Aussagen über die Schutzwirkung vorhandener Strukturen zu treffen ist es daher erforderlich, nicht nur die Schädigung durch den eigentlichen Anprall charakterisieren zu können, sondern gleichermaßen auch das Flüssigkeitseindringverhalten und das Brandverhalten in Abhängigkeit des Schädigungsgrads zu beschreiben. In dem hier vorgestellten Vorhaben werden aus diesen Gründen experimentelle Daten sowohl zur Schädigung der Struktur infolge eines Impakts als auch zum Flüssigkeitseindringverhalten erfasst, um diese Informationen zur Entwicklung und Validierung entsprechender empirischer und numerischer Berechnungsmodelle zu verarbeiten.

Ort

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

Unter den Eichen 87

12205 Berlin

Quelle: BAM

Durch Katastrophen der jüngsten Vergangenheit wie den Terroranschlägen auf das World Trade Center (2001) oder dem verheerenden Unglücksfall in Fukushima (2011) ist die Sicherheit von Kernkraftstrukturen vermehrt in den Fokus geraten. Aufgrund der fortdauernden Nutzung der Kernkraft im Ausland besteht auch ein deutsches Interesse daran, die nukleare Sicherheitsforschung voranzutreiben. Das bewilligte Projekt dient als Ergänzung bereits durchgeführter Untersuchungen dazu, das gekoppelte Impaktereignis mit anschließendem Brand bzw. Explosionsszenario bei einem Flugzeuganprall zu erkunden.

Quelle: BAM

Quelle: BAM

Ein weiterer Schwerpunkt des Vorhabens ist die Entwicklung der Beschreibung des Eindringverhalten von (brennbaren) Flüssigkeiten in geschädigtem Beton.

Weitere Untersuchungen beschäftigen sich mit der Modellierung der Wechselwirkung der Struktur und Brandentwicklung sowie mit Risikobetrachtungen, um in entsprechenden Großversuchen Impakt und Brandversuche durchführen zu können. Die Untersuchungen werden numerisch begleitet.

Quelle: BAM

Projektpartner:

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Abteilung 7 Bauwerkssicherheit

Technische Universität Dresden (TUD), Institut für Massivbau

Förderung:

BMUV, Projektträger Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH mit FKZ 1501648

Phase 2: Betrachtung des Flüssigkeitseindringverhaltens in durch lmpaktereignisse geschädigte Stahlbetonstrukturen und großmaßstäbliche Experimente (TA2_BAM)

In den vorausgegangenen Phase 1A bis 1C des GRS-Vorhabens fanden umfassende Untersuchungen zur experimentellen Schädigung verschiedener Stahlbetonplattenkonfigurationen kleineren bis mittleren Maßstabs mit starrem Impaktor statt. Begleitet wurden diese Untersuchungen von numerischen Modellen.

Dabei galt es zunächst, die Durchführung von Impaktversuchen am Otto-Mohr-Laboratorium (OML) in Dresden mit einer Parameterstudie von 60 Freifallversuchen durchzuführen. Daran schlossen sich Untersuchungen zur Maßstäblichkeit sowie Versuche mit einem beschleunigten Impaktor an, um eine größere Datenbasis zu generieren. An diesen vorgeschädigten Versuchskörpern konnten anschließend mithilfe planartomographischer Untersuchungen Aussagen über die innere Schädigungsgrade getätigt werden. FE-Untersuchungen sowie empirische Ansätze wurden zur Quantifizierung der Schädigung eingesetzt. Diverse innere Parameter wie Bewehrungsdurchmesser und -abstand sowie Bügelbewehrungskonfigurationen konnten abgebildet werden. Die aufgetretene Schädigung wurde mithilfe von eigenfrequenzbasierten Beschreibungen quantifiziert. Es wurden außerdem erste Erkenntnisse zu der Wasserdurchlässigkeit bei atmosphärischem als auch bei hohem Druck gewonnen, um somit eine Aussage über die Bauteilschädigung zu erhalten.

Quelle: Hering, TUD

Im laufenden Projekt (FKZ 1501648) soll die aufgetretene Schädigung infolge einer gekoppelten Beanspruchung aus einem Stoß- bzw. Anprallereignis und dem Eindringen von brennbaren Flüssigkeiten beurteilt werden. Dies geschieht über folgende Arbeitsschritte:

- Impaktversuche an kleinen Stahlbetonplatten mit weichem und gekoppeltem (hart-weich) Stoß.

- Numerische Untersuchungen zum weichen und gekoppelten Impakt.

- Experimentelle Untersuchungen zum Flüssigkeitseindringverhalten und zum brandverhalten in geschädigten Stahlbetonstrukturen.

- Numerische Simulation des Flüssigkeitseindringverhaltens.

- Impakt- und Brandversuche an großmaßstäblichen Probekörpern.

Aufgabenbereich der BAM sind vor allem die letzten drei Anstriche. Um das Flüssigkeitseindringverhalten zu erkunden, werden zunächst grundlegende Untersuchungen an unbewehrten sowie bewehrten Proben mit konstanten Rissweiten durchgeführt. Nach der Bestimmung der Einflussparameter, wie Einfluss der Risslänge, Rauigkeit sowie Gewundenheit, werden Untersuchungen an unregelmäßigen Rissen durchgeführt, um so Flaschenhals- und Ausweicheffekte zu erkunden.

Quelle: Hering, BAM

Zur numerischen Simulation des FEV werden sowohl die Smoothed-particle hydrodynamics (SPH) als auch die Computational Fluid Dynamics (CFD) Methoden eingesetzt. Dabei gilt es außerdem, die geschädigte Struktur realitätsnah abbilden zu können.

Das Versuchsprogramm der großmaßstäblichen Versuche wird frühzeitig mit allen Projektbeteiligten abgestimmt, um vor allem Aspekte der Durchführbarkeit, Sicherheit und vor allem des Umweltschutzes sicherzustellen.

Projekthistorie

Phase 1A – TU Dresden - Maßstabseffekte bei stoßartiger Beanspruchung: 07/2012 – 12/2014; FKZ: 1501438, DOI: https://doi.org/10.2314/GBV:868615218

Phase 1B – TU Dresden - Quantifizierung der Schädigungen des Betongefüges, Teilprojekt: Fallturmversuche: 08/2014 – 07/2016; FKZ: 1501479, DOI: https://doi.org/10.2314/GBV:100128142X

Phase 1B – BAM - Quantifizierung der Schädigungen des Betongefüges: 08/2014 – 01/2017; FKZ: 1501477, DOI: https://doi.org/10.2314/GBV:897134087

Phase 1C – TU Dresden - Experimentelle und numerische Untersuchungen zu Maßstabseffekten, Versagensmechanismen und Bauteilschädigung: 04/2017 – 09/2020; FKZ: 1501541, DOI: https://doi.org/10.2314/KXP:1789564956

Phase 1C – BAM - Weiterführende Untersuchungen zur Quantifizierung der Schädigung des Betongefüges: 04/2017 – 06/2020; FKZ: 1501542, DOI: https://doi.org/10.2314/KXP:1760373451

Phase 2 – TU Dresden - Betrachtung eines gekoppelten Impaktereignisses auf Stahlbetonstrukturen durch klein- und großmaßstäbliche Experimente: seit 09/2022; FKZ: 1501647

Phase 2 – BAM - Betrachtung des Flüssigkeiteindringverhaltens in durch Impaktereignisse geschädigte Stahlbetonstrukturen und großmaßstäbliche Experimente: seit 09/2022; FKZ: 1501648

Projektleitung

Partner

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Abteilung Bauwerkssicherheit

TUD Technische Universität Dresden

Institut für Massivbau

Förderung

Das Projekt „Bauteilverhalten unter stoßartiger Beanspruchung durch Aufprallende Behälter (Flugzeugtanks)“ wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) mit dem Förderkennzeichen 1501648 gefördert.

Quelle: BMUV