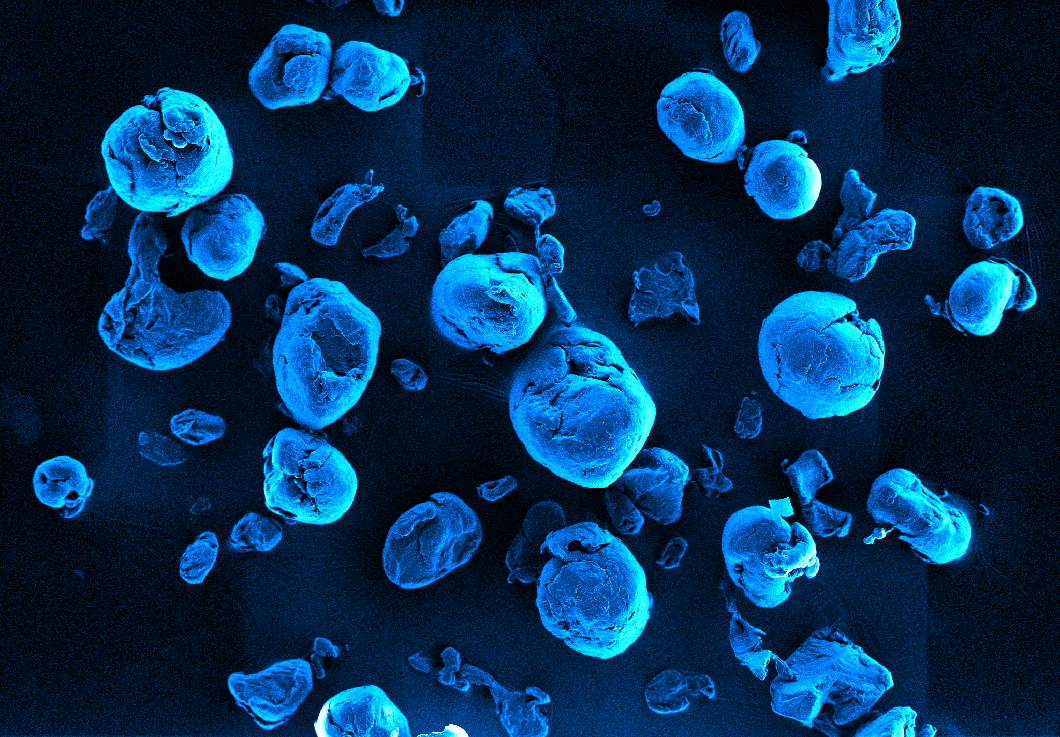

Partikel von Polyethylenterephthalat (PET), etwa ein hundertstel Millimeter groß

Quelle: BAM, Fachbereich Oberflächenanalytik und Grenzflächenchemie

Plastikmüll zerfällt in der Umwelt zu Partikeln, die oft nur wenige Tausendstel oder Millionstel Millimeter messen. Die Risiken dieser Substanzen für den menschlichen Organismus sind weitgehend unbekannt. Die BAM forscht in zwei großen EU-Konsortien zur Toxizität von Mikro- und Nanoplastik.

Besonders faserförmige Partikel von Mikro- und Nanoplastik stehen im Verdacht, schädlich zu sein. Über die Atemluft oder die Nahrung gelangen sie in den menschlichen Organismus. „Nanopartikel sind klein genug, um auch in einzelne Zellen eindringen zu können“, so Korinna Altmann, Chemikerin an der BAM. „Erste Daten aus ökotoxikologischen Laboruntersuchungen weisen darauf hin, dass sie zu Reizungen der Atemwege, chronischen Entzündungen sowie Schädigungen der Lunge führen können.“

Keine Daten für eine Risikobewertung

Doch bislang fehlen belastbare Daten für eine umfassende Risikobewertung. Denn Mikro- oder Nanoplastik in der Umwelt zu messen und exakt zu quantifizieren, ist sehr kompliziert – nicht zuletzt weil die winzigen Partikel so schwierig aufzuspüren sind. Hier setzt das Projekt „Polyrisk“ an, das vom EU-Förderprogramm Horizon 2020 mit 5,9 Millionen Euro unterstützt wird. Es soll Risiken von Mikro und Nanoplastik grundlegend erforschen. Beteiligt sind neben der BAM mehrere staatliche metrologische Institute, öffentliche und private Forschungseinrichtungen sowie Universitäten zahlreicher europäischer Länder.

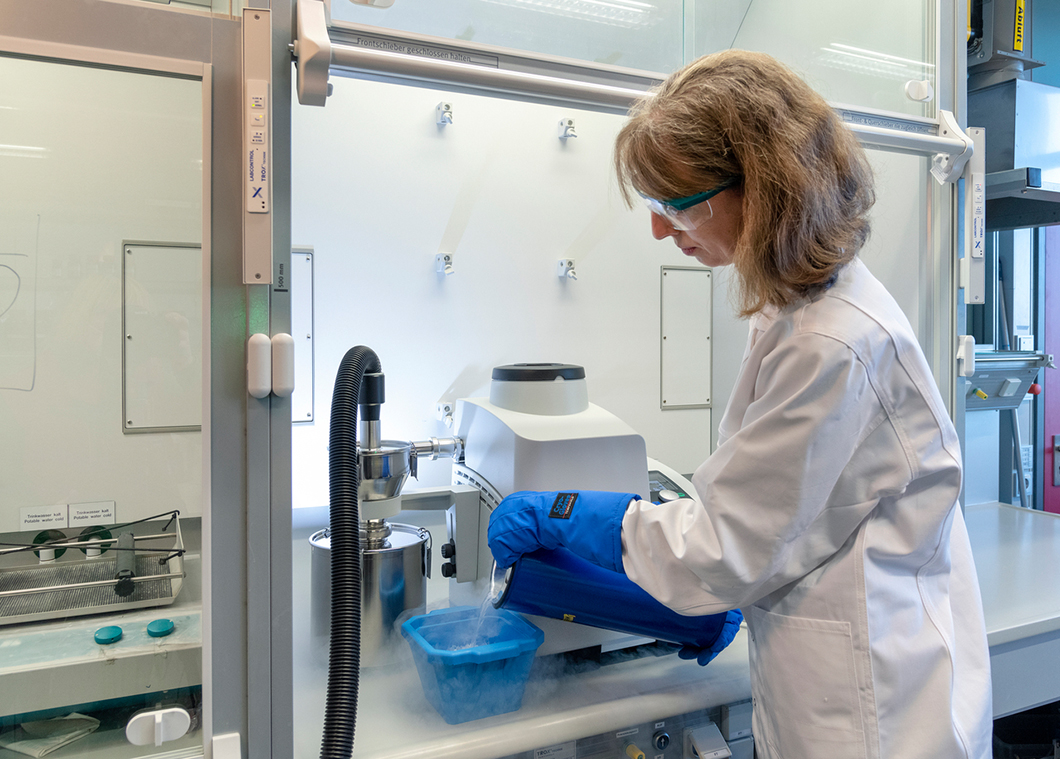

Korinna Altmann kühlt Kunststoff-Pellets mit Stickstoff, um sie zu Mikroplastik zu zermahlen.

Quelle: BAM

Die BAM forscht seit mehreren Jahren intensiv zu Mikroplastik und hat bereits ein innovatives und schnelleres Nachweisverfahren für die Polymerpartikel in Umweltproben sowie die weltweit ersten Referenzmaterialien entwickelt. „Für Polyrisk werden wir insbesondere unsere Test- und Referenzmaterialien für Mikroplastik weiterentwickeln und solche für Nanoplastik ganz neu herstellen“, erklärt Altmann, die das Projekt an der BAM leitet. „Sie sind die Voraussetzung, um Messmethoden zu validieren. So werden wir u. a. erstmals ein Referenzmaterial für Polyethylenterephthalat (PET), das z.B. für Trinkflaschen verwendet wird, entwickeln.“

Wissenschaftliches Neuland

Eine ideale thematische Ergänzung zu Polyrisk ist das EU-Projekt „PlasticsFatE“, ebenfalls von Horizon 2020 mit 5,9 Millionen Euro gefördert. In diesem EU-weiten Cluster, der darauf zielt, die gesundheitlichen Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik besser zu verstehen, unterzieht die BAM die neuen Referenzmaterialien einer umfassenden Charakterisierung. „Das ist wissenschaftliches Neuland“, so Vasile-Dan Hodoroaba, Nanowissenschaftler an der BAM. „Wir werden dafür neue Messverfahren entwickeln, mit denen sich Größe, Form und chemische Zusammensetzung der Partikel erfassen lassen. Dabei kommen uns unsere langjährige Expertise auf dem Gebiet Nano sowie die exzellente Ausstattung der BAM zugute.“