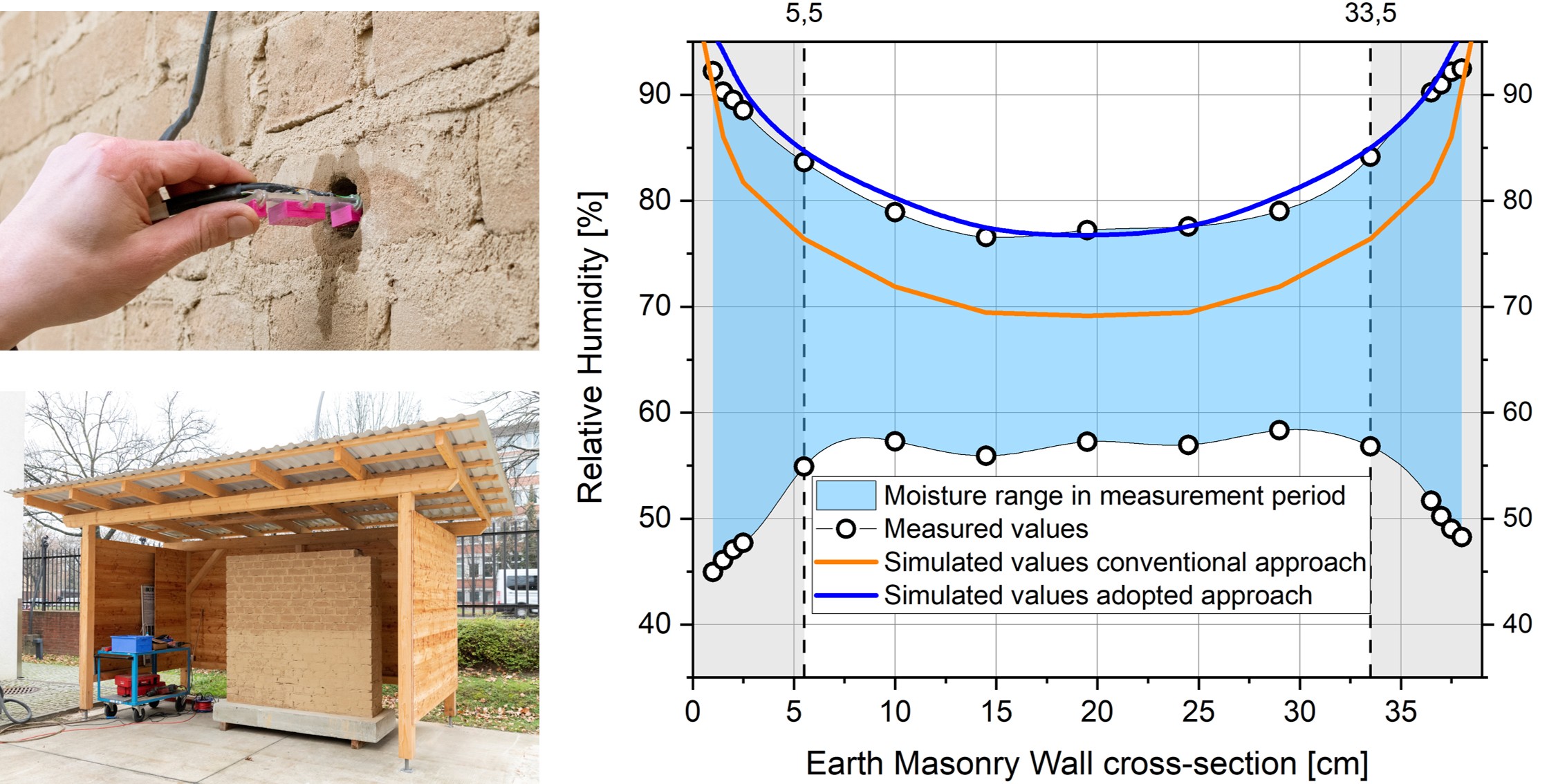

Versuchsaufbau der Langzeitfeuchtemessungen und Vergleich der Messwerte mit den Ergebnissen hygrothermischer Simulationen (WUFI) ohne und mit Anpassung der feuchtetechnischen Kenngrößen

Quelle: BAM

Lehmbau zählt zu den ältesten Bauweisen der Menschheit – heute erfährt er im Zuge der Transformation hin zu einem klimagerechten und ressourcenschonenden Bauwesen eine wissenschaftlich-technische Renaissance. Für die dauerhafte und normgerechte Anwendung tragender Lehmkonstruktionen bedarf es jedoch belastbarer, empirisch fundierter Bemessungsgrundlagen. Einen wesentlichen Beitrag dazu liefert die kürzlich veröffentlichte Studie „Quantification of moisture content in earth block masonry under natural climatic conditions“.

Erstmals wurde in einem mehr als 18-monatigen Feldversuch der Feuchtehaushalt von Lehmmauerwerk unter natürlichen Witterungsbedingungen systematisch und hochauflösend erfasst. Dabei kam ein innovativer Messansatz zum Einsatz, der kapazitive Feuchtesensorik mit NMR-Relaxometrie kombinierte. Parallel wurden im Labor feuchtetechnische Materialkennwerte bestimmt – unter Berücksichtigung der wasserlöslichen Bestandteile erforderten diese Untersuchungen modifizierte oder eigens entwickelte Prüfverfahren.

Auf Grundlage dieser umfangreichen Datensätze konnten hygrothermische Simulationen durchgeführt und mithilfe der Messwerte präzise kalibriert werden. Besonders berücksichtigt wurden dabei materialtypische Eigenheiten wie quellbedingte Porenraumveränderungen, die bislang zu erheblichen Abweichungen zwischen Simulation und Realität führten. Durch gezielte Anpassung relevanter Parameter wie der kapillaren Wasseraufnahmefähigkeit oder des Wasserdampfdiffusionswiderstands gelang es, die Prognosegenauigkeit deutlich zu erhöhen.

Die Studie stellt damit nicht nur einen Meilenstein für das Verständnis des Feuchteverhaltens von Lehmmauerwerk dar – sie liefert auch die experimentelle Grundlage für das neue semi-probabilistische Bemessungskonzept der DIN 18940: Tragendes Lehmsteinmauerwerk – Konstruktion, Bemessung und Ausführung. Diese erlaubt erstmals den Einsatz tragender Lehmwände in Gebäuden bis zu 13 m Höhe und berücksichtigt Feuchteeinflüsse systematisch über sogenannte Nutzungsklassen.

Ein zentrales Ergebnis: Unter mitteleuropäischen Klimabedingungen stellt sich in außen gedämmten Wandkonstruktionen (z. B. WDVS oder VHF) beheizter Räume eine maximale Materialfeuchte ein, die einer relativen Luftfeuchte von ca. 65 % entspricht – deutlich unter bisher angenommenen Werten. Damit konnten die in der DIN 18940 definierten Feuchtegrenzwerte erstmals empirisch validiert werden.

Die Ergebnisse tragen unmittelbar zur Standardisierung und Qualitätssicherung von Lehmbaustoffen bei. Als Teil des umfassenden Normenwerks DIN 18940–18948, das gemeinsam mit Industrie, Forschung und Fachgremien entwickelt wurde, leisten sie einen zentralen Beitrag zur Transformation des Bauwesens hin zu einem klimagerechten, ressourcenschonenden und zukunftsfähigen Sektor. Die Studie demonstriert exemplarisch, wie durch wissenschaftlich fundierte Grundlagenarbeit neue, CO₂-arme Baustoffe wie Lehm normgerecht in den modernen Ingenieurbau integriert werden können. Damit steht sie in direktem Einklang mit den strategischen Schwerpunkten der BAM im Bereich Green Intelligent Building: Die systematische Untersuchung und normative Absicherung innovativer, kreislauffähiger Materialien ist Voraussetzung für die Entwicklung nachhaltiger, digital unterstützter Bauprodukte. Die Kombination aus hochauflösender Messtechnik, angepassten Prüfverfahren und simulationsgestützter Modellierung zeigt, wie disruptive Entwicklungen im Bauwesen technisch sicher und zuverlässig gestaltet werden können – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem klimaneutralen, intelligenten Gebäudebestand.

Quantification of moisture content in earth block masonry under natural climatic conditions

Philipp Wiehle, Michelle Härder, Christoph Strangfeld

Construction and Building Materials, Volume 459, 2025