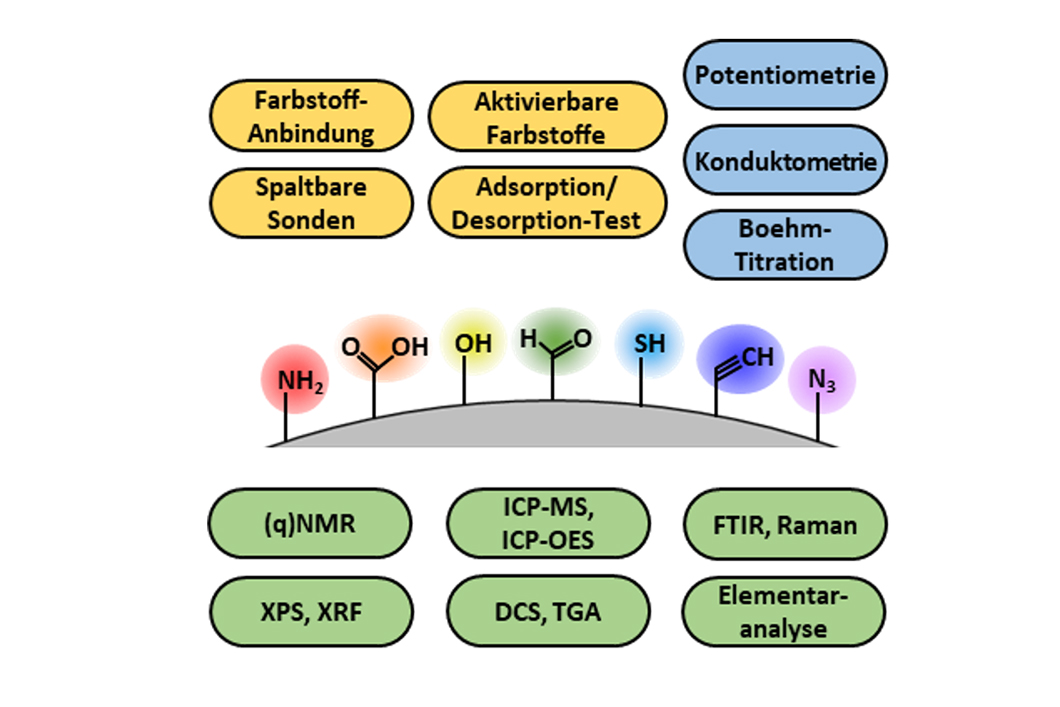

Bioanalytisch-relevante Funktionsgruppen und Charakterisierungsmethoden: Elektrochemische Methoden (blau), optische Assays (gelb), andere Analysentechniken (grün).

Quelle: BAM, Fachbereich Biophotonik

Oberflächenfunktionalisierte Nanomaterialien, d. h. kleine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 100 Nanometern, die bestimmte funktionelle Gruppen auf ihrer Oberfläche tragen, sind von immer größerer industrieller und wirtschaftlicher Bedeutung für viele Technologien des 21. Jahrhunderts. So finden Nanomaterialien beispielsweise Verwendung in den Lebenswissenschaften, z. B. als Sensormaterialien oder für die gezielte Verabreichung von Therapeutica, in optoelektronischen Geräten, in der Lichttechnik, der Photovoltaik, sowie in fälschungssicheren Labeln für Sicherheitsanwendungen und zunehmend auch in Verbraucherprodukten. Für all diese Zwecke kommen verschiedenste Nanomaterialien unterschiedlicher Größe, Form, Zusammensetzung und Oberflächenbeschaffenheit zum Einsatz. Die Oberflächenchemie bestimmt dabei in erheblichem Maße die Merkmale und Funktionseigenschaften von Nanomaterialien, wie ihre physikalisch-chemischen Eigenschaften, ihre Verarbeitbarkeit und ihre Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus kann die Oberflächenchemie auch die Auswirkungen des Nanomaterials auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt beeinflussen. Aus diesem Grund sind analytische Methoden zur quantitativen Charakterisierung von funktionellen Oberflächengruppen von zentraler Bedeutung für die Herstellung, Anwendung und Sicherheit von Nanomaterialien. In dieser Arbeit wurden verschiedene Analysemethoden, die üblicherweise zur Quantifizierung funktioneller Gruppen auf Nanomaterialien eingesetzt werden, hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile sowie ihres Anwendungsbereichs verglichen, damit Leser und die Öffentlichkeit erfahren können, welche Labormethoden verfügbar, kostengünstig und am geeignetsten sind. Zu den untersuchten Methoden gehörten elektrochemische Titrationsverfahren, Farbstoff-basierte optische Assays und instrumentelle Analysetechniken wie Infrarot (IR)-Spektroskopie und thermische Analyseverfahren sowie aufwendigere Methoden wie Kernspinresonanz-Spektroskopie (NMR), Massenspektrometrie (MS) und Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS). In unserer Übersichtsarbeit haben wir diese Analysetechniken im Hinblick auf ihre Signalerzeugung (z. B. die Notwendigkeit eines fluoreszierenden Reporterfarbstoffes zur Generierung eines Fluoreszenzsignals), die Art der zu messenden funktionellen Gruppe und die Notwendigkeit einer teuren Instrumentierung klassifiziert. Darüber hinaus haben wir diese Analysenmethoden hinsichtlich ihrer Eignung für die Qualitätskontrolle bei der Synthese und Funktionalisierung von Nanomaterialien sowie hinsichtlich ihrer Herausforderungen und Einschränkungen bewertet. Unsere vergleichende Arbeit kann nun Herstellern und Anwendern von funktionalisierten Nanomaterialien helfen zu entscheiden, welche Analysemethoden sie zur Messung und Kontrolle der Qualität ihrer Produkte einsetzen können.

Analyzing the surface of functional nanomaterials — how to quantify the total and derivatizable number of functional groups and ligands

Daniel Geißler, Nithiya Nirmalananthan-Budau, Lena Scholtz, Isabella Tavernaro, Ute Resch-Genger

veröffentlicht in Microchimica Acta, Band 188, Heft 10, Nr. 321, S. 1 - 28, 2021

BAM Fachbereich Biophotonik